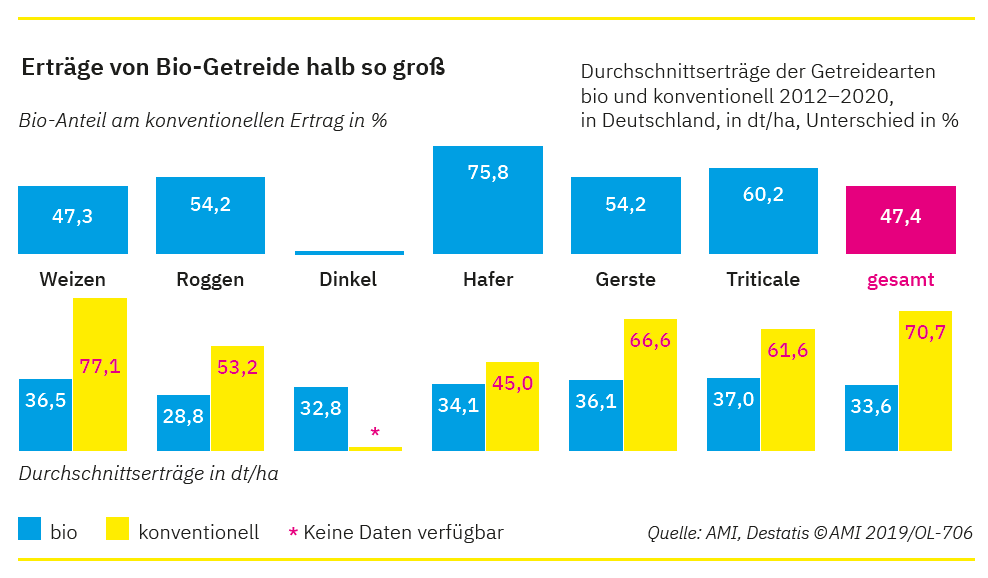

Eine Analyse verschiedener Vergleichsuntersuchen zeigt, dass der Biolandbau nicht per se ökologisch von Vorteil ist. Zu diesem Ergebnis kommt auch der Wissenschaftliche Beirat (WBAE) des Bundeslandwirtschaftsministeriums in einem aktuellen Nachhaltigkeitsgutachten. Studien zufolge sind die Erträge im ökologischen Landbau durchschnittlich um 20 bis 25 Prozent niedriger als im konventionellen Landbau. Niedrigere Erträge des ökologischen Landbaus werden in der Regel durch höhere Produktpreise ausgeglichen. Nach aktuellen Berechnungen bräuchte eine überwiegend ökologische Ernährung in Deutschland rund 40 Prozent mehr Fläche als die konventionelle Produktion bei gleichem Konsum. Internationale Studien zeigen, dass die Zugewinne an Biodiversität und Umweltschutz oft nicht ausreichen, um die Verluste durch den höheren Flächenverbrauch zu kompensieren.

Wir verurteilen den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine auf das Schärfste!

Er erzeugt unermessliches humanitäres Leid und droht aufgrund von Ernteausfällen eine weltweite Ernährungskrise auszulösen.

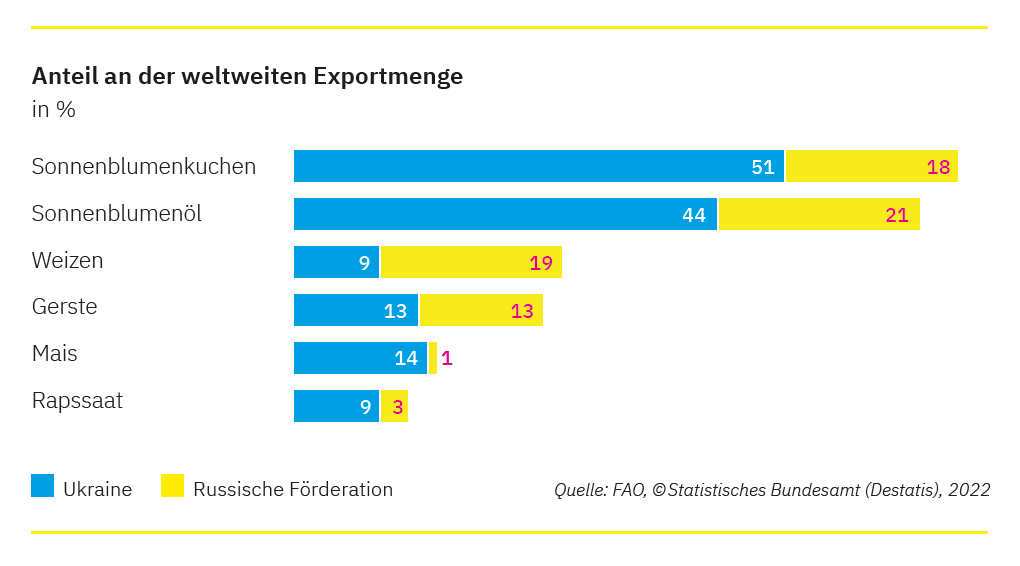

Die Ukraine und Russland gelten als die Kornkammern der Welt:

- Russland ist seit 2018 der weltweit größte Exporteur von Weizen, die Ukraine liegt auf Platz fünf.

- Auf die Russische Föderation und die Ukraine entfallen zusammen rund 30 Prozent der globalen Weizenexporte.

- Die wichtigsten Ausfuhrziele für ukrainischen Weizen sind Indonesien, Ägypten, Bangladesch, Pakistan und die Türkei.

- Der Weizenexportanteil der EU schwankte witterungsbedingt zuletzt stark und liegt aktuell bei 16 Prozent.

- Die Ukraine ist der weltgrößte Exporteur (44 Prozent) von Sonnenblumenöl. Das wichtigste Zielland ist Indien.

- Sonnenblumenkuchen ist ein Rohstoff zur Herstellung von Tierfutter. Die Hälfte (51 Prozent) der weltweiten Exportmenge stammt allein aus der Ukraine.

- Ein Teil der Rapssaat wird in Form von Rapsöl für die menschliche Ernährung genutzt, ausgepresst dient sie als eiweißreiches Futtermittel für Tiere. Der größte Abnehmer von ukrainischer Rapssaat ist Deutschland.

- Etwa ein Drittel der fruchtbaren Schwarzerde-Böden befinden sich in der Ukraine. Das ukrainische Ackerland entspricht gut einem Viertel der Flächen, die es in der gesamten EU gibt. Nahrungsmittel sind das zweitwichtigste Exportgut der Ukraine – nach Eisen und Stahl.

Unseren WebTalk vom 29.03. zur Ernährungssicherheit gibt es hier im Re-Live!

Vor dem Krieg in der Ukraine gingen die ukrainischen Landwirte davon aus im Jahr 2022 15 Millionen Tonnen Getreide zu exportieren. Neben Getreide wären die Hauptexporte in diesem Jahr auch etwa 1 Million Tonnen Sojabohnen und etwa 5 bis 6 Millionen Tonnen Sonnenblumenkerne gewesen. Auch Sonnenblumenöl wird die Ukraine dieses Jahr kaum exportieren, da die meisten Ölpressen ihre Arbeit eingestellt haben. Ihnen fehlen Energie und Mitarbeiter.

Die Ernteausfälle werden dramatische Folgen für die Ukraine und den Weltmarkt haben. Bereits jetzt kommt es zu enormen Verwerfungen an den globalen Agrarmärkten. Diese Verwerfungen sind auch hier in Baden-Württemberg bereits deutlich spürbar.

Zwar ist die Versorgungslage in der EU nach ersten Einschätzungen nicht direkt gefährdet, jedoch sind die Folgen für die globale Ernährungssicherheit im Zuge steigender Weltmarktpreise absehbar.

Wissenschaftler mahnen vor drastischen Folgen für die globale Ernährungssicherheit, denn schon vor der Ukraine-Krise warnte zum Beispiel das World Food Programme (WFP) im November 2021 vor einer weltweiten Hungerkrise sowie Konflikten.

- Es braucht eine globale Kraftanstrengung.

- Wir brauchen jetzt ein Umdenken in der Agrarpolitik. Weltweit, in Europa, in Deutschland und in Baden-Württemberg.

- Die Bedeutung der Ernährungssicherung muss neu bewertet werden.

- Sie muss ein fester Bestandteil der Agrarpolitik werden auch in Baden-Württemberg.

- Die Versorgungssicherheit mit Agrarprodukten und Lebensmitteln muss nachhaltig gesichert werden – genauso wie die Versorgungssicherheit mit Energie.

- Grüne Landwirtschaftsromantik und die Stilllegung wertvoller landwirtschaftlicher Flächen können wir uns keine Sekunde länger leisten.

- Eine kompromisslose ökologische Agrarpolitik, die Flächen stilllegt und zusätzliche Kosten verursacht, erscheint angesichts der gegenwärtigen Situation kurzsichtig.

- Die Ernährungssicherheit muss neben dem Biodiversitätsschutz und der Stärkung des ländlichen Raumes ein fester Bestandteil baden-württembergischer Agrarpolitik werden.

- In der akuten Krise darf es keine Denkverbote geben.

- Die Herausforderungen des Klimawandels, der Biodiversitätserhaltung und des Gewässerschutzes bleiben trotz allem bestehen, aber wir müssen sie zukünftig viel effizienter lösen.

- Baden-Württemberg als Industrie-, Landtechnik- und Biotechnologie-Standort kann und muss seinen Beitrag zur weltweiten Ernährungssicherung bei gleichzeitig nachhaltiger Produktion leisten.

Das bedeutet auch eine Kurskorrektur bei den geplanten Maßnahmen im Rahmen der 2023 in Kraft tretenden Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU. Ansonsten werden diese die bereits angespannte Situation der Lebensmittelversorgung verschärfen, denn die vorgesehenen großräumigen Flächenstilllegungen und kleinteiligen Produktionsauflagen führen zu einem Rückgang der Lebensmittel- und Futtermittelproduktion in Europa und auch hierzulande. Das können wir uns nicht leisten!

Die Landesregierung hat diesen Weg aber schon 2020 mit dem Gesetz zur Änderung des Naturschutzgesetzes und des Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes (Biodiversitätsstärkungsgesetz) eingeschlagen. Darin hat sie festgelegt:

- Ausbau des Anteils der ökologischen Landwirtschaft auf 30 bis 40 Prozent bis zum Jahr 2030.

- Reduktion der Menge chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel um 40 bis 50 Prozent bis 2030.

- Über das Bundesrecht hinausgehenden landesspezifischen Vorgaben zum Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in der integrierten Produktion.

- Umsetzung des Verbots von Pestiziden in Naturschutzgebieten und Einhaltung zusätzlicher landesspezifischer Vorgaben neben den allgemeinen Grundsätzen zum Integrierten Pflanzenschutz in der Landwirtschaft in den übrigen Schutzgebieten.

- Schaffung von Refugialflächen auf 10 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen.

Wir haben immer wieder angemahnt, dass das Ziel des Ausbaus des Anteils der ökologischen Landwirtschaft auf 30 bis 40 Prozent bis 2030 nicht nur die Ertragssicherheit und die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Landwirtschaft gefährdet.

Zahlreiche Studien belegen, dass der Ökolandbau nicht per se nachhaltiger ist als der konventionelle Landbau und geringere Erträge liefert.

Das gibt auch die Landesregierung auf unsere Anfrage (Drucksache 17 / 793) hin, zu:

Die Erträge im ökologischen Pflanzenbau seien global im Durchschnitt um 20 bis 25 Prozent geringer als im konventionellen Landbau.

Neben den durchschnittlich höheren Erträgen ließen sich auch hinsichtlich der Nachhaltigkeitsleistung weitere Vorteile des konventionellen Landbaus gegenüber der ökologischen Bewirtschaftungsweise feststellen wie beispielsweise niedrigere Treibhausgasemissionen bezogen auf die Produkteinheit.

Trotzdem hält die Landesregierung bis heute an diesen Zielen fest.

Nach aktuellen Berechnungen bräuchte eine überwiegend ökologische Ernährung in Deutschland rund 40 Prozent mehr Fläche als die konventionelle Produktion bei gleichem Konsum.

Dies ist umso prekärer vor dem Hintergrund, dass die Landesregierung in der Novelle des Klimaschutzgesetzes im September 2021 mit dem Landesflächenziel festgelegt hat, dass in den Regionalplänen Gebiete in einer Größenordnung von mindestens 2 Prozent der jeweiligen Regionsfläche für die Nutzung von Windenergie und Photovoltaik auf Freiflächen festgelegt werden sollen.

Wir haben im Januar 2022 bei der Landesregierung nachgefragt (Drucksache 17/1772), welche Auswirkungen diese Ziele auf den landwirtschaftlichen Grund in Baden-Württemberg haben werden.

Am 23. Februar 2022, also einen Tag vor der Invasion der russischen Truppen in die Ukraine, antwortet Umweltministerin Walker unverblümt, dass man für den Ausbau der Erneuerbaren Energien im Land den Verlust landwirtschaftlicher Flächen in Kauf nehmen müsse. Für die Landwirte sei es aber ohnehin lukrativer ihre Fläche für die Energiegewinnung durch Photovoltaik oder Windenergie an Energieunternehmen zu verpachten. Die Versorgungssicherheit sei dadurch nicht in Gefahr, man sei ja schon immer auf den Import von Lebensmitteln angewiesen.

Dabei spekulierte die Umweltministerin neben den Potenzialen der noch in den Kinderschuhen steckenden Agri-Photovoltaik auf einen sich abzeichnenden Rückgang des Fleischkonsums und den damit verbundenen Rückgang der Nutztierhaltung, wodurch für die Produktion des Futters genutzte Ackerflächen frei würden.

Wir sind nicht gegen den Ausbau der Erneuerbaren. Im Gegenteil, sie können und müssen zur Energieversorgung mehr denn je beitragen.

Aber wir können es uns nicht erlauben, wertvolle landwirtschaftliche Flächen für den Ausbau zu opfern, wie es die Landesregierung plant. Wir müssen den Ausbau auf bereits versiegelten Flächen wie Autobahnen oder Bahnstrecken voranbringen und wir müssen auf Alternativen wie Biomasse oder Biogas setzen. Hier haben wir in Baden-Württemberg ein enormes, aber gerade in den letzten Jahren vernachlässigtes Potenzial.

Agrarpolitische Rahmenbedingungen müssen so gestaltet werden, dass Landwirte für nachhaltig erzeugte Lebensmittel kostendeckende Preise erhalten und sie gleichzeitig die Chance der Energieerzeugung ohne Flächenverluste nutzen können. Dann ist beides möglich, der Erhalt wertvoller Ackerfläche und Energieerzeugung.

Wir fordern:

Die verfügbare Agrarfläche zur Nahrungsmittelproduktion kann global nur sehr begrenzt ausgeweitet werden und geht in vielen Regionen durch Erosion, Versalzung und Versiegelung sogar zurück.

Werden im Ackerbauweniger Pflanzenschutzmittel eingesetzt, verringern sich die Erträge. Als Konsequenz müssen bisher ungenutzte Flächen zur Nahrungsmittelproduktion herangezogen werden. In Summe steigt so der Flächenverbrauch und der Druck auf die Artenvielfalt erhöht sich.

Weltweit müssen aber mehr Nahrungsmittel auf begrenzter Fläche produziert werden.

Der Klimawandel trifft die Landwirtschaft stark und zunehmende Wetterextreme sowie eine steigende Zahl an Pflanzenkrankheiten und Schädlingen gefährden global Ernten.

Bei der Forschung und Zulassung neuer Pflanzenschutzmittel schiebt das Land aber die Verantwortung auf die Forschungsaktivitäten großer Unternehmen ab und hofft, dass sich hier etwas durch die zunehmende Ökologisierung der Landwirtschaft ergibt wie auch unsere Anfrage (Drucksache 17/1872) bei der Landesregierung zeigte.

Aus städtischer Sicht heraus wird von den Landwirten verlangt, regional, ressourcenschonend und mit weniger Pflanzenschutzmitteln zu produzieren und Pflanzen anzubauen, die gut für den Boden sind.

Gleichzeitig schlägt man ihnen aber die Instrumente dazu aus der Hand.

Durch neue Züchtungstechnologien können Pflanzen zielgerichteter und vor allem schneller an veränderte Bedingungen auf Grund des Klimawandels angepasst werden. So können schneller als bei der konventionellen Züchtung neue, effizientere Sorten bereitgestellt werden, die durch verbesserte Eigenschaften zudem mit weniger Pflanzenschutz und Düngemitteln auskommen und somit auch eine ressourcenschonendere und nachhaltigere Produktion ermöglichen.

Hierzu gehört zum Beispiel auch die Genschere CRISPR-Cas. Anders als in der bisherigen Genmanipulation sind damit sehr gezielte und minimale Änderungen des Erbguts möglich. Im Gegensatz zur Züchtung oder natürlichen Mutation können die Veränderungen auf ausschließlich vorteilhafte und ungefährliche Änderungen begrenzt werden.

Obwohl die Wissenschaft sich einig ist, dass die so modifizierten Pflanzen nicht gesundheitsschädlich sind und sich sogar positiv auf die Umwelt auswirken, lehnt die Landesregierung diese ab.

Die Anti-Gentechnik-Kampagnen verschiedener Organisationen haben ihre Spuren hinterlassen. Das Siegel „Ohne Gentechnik“, das als Marketinginstrument eingesetzt wird und suggeriert, ein Produkt ohne Gentechnik sei besser oder gesünder, verstärkt die Ängste der Menschen noch.

Im Juli 2020 legte Ministerpräsident Kretschmann aufgrund des grünen Streits um die Gentechnik sogar das geplante Forschungsprogramm „Genome-Editing – mit Biotechnologie zu einer nachhaltigen Landwirtschaft“ des Wissenschaftsministeriums auf Eis.

Gentechnik wird als Eingriff in die Natur abgelehnt, weil man annimmt, Mutter Natur habe sich etwas dabei gedacht, eine Pflanze so und nicht anders zu erschaffen. Doch Züchtung, egal auf welche Art, beruht auf dem Veränderungsprinzip.

Wir fordern:

Weiter steigende Futterkosten werden auch die heimische Veredelungswirtschaft und vor allem die Tierhalter weiter belasten.

Nachdem insbesondere die Schweinehaltung in Folge der Corona-Pandemie sowie weggebrochener Exportmärkte durch die Afrikanische Schweinepest ohnehin schon hart getroffen ist, droht durch die Ukraine-Krise eine weitere Verschärfung der ökonomischen Situation.

Die Gefahr, dass sich der Strukturwandel der heimischen Tierhaltung auf diese Weise weiter beschleunigt und in der Folge die Abhängigkeit von Importen steigt, ist real.

Aktuelle Umfrageergebnisse des Landesbauernverbands unter Schweinehaltern zeigen, dass über 50 Prozent der Befragten einen partiellen oder kompletten Ausstieg aus der Schweinhaltung planen. Gründe sind neben gesetzlichen Auflagen und Unwirtschaftlichkeit, mangelnde Perspektiven.

Mehrere Bundesländer fordern mittlerweile unbürokratische Hilfsangebote und verschiedene Nachbarstaaten planen Hilfsangebote für deren schweinehaltenden Betriebe.

Die Landesregierung muss darauf hinwirken, dass sich Bundeslandwirtschafsminister Özdemir sein Versprechen vom 11. März einhält, sich auf EU-Ebene dafür einsetzen, dass pragmatisch und flexibel alle Möglichkeiten geprüft werden, weiterhin eine tiergerechte Fütterung in der ökologischen Tierhaltung zu ermöglichen. Der Ökolandbau ist vom Wegfall der Futtermittel aus der Ukraine in besonderem Maße betroffen. Ökobetriebe brauchen in dieser besonderen Situation Ausnahmen, damit sie nicht wie mit der neuen Ökoverordnung vorgeschrieben zu 100 Prozent ökologisch erzeugtes Futter nutzen müssen.

Wir begrüßen den Beschluss auf Bundesebene, dass die bestehende Eiweißpflanzenstrategie ausgebaut werden und finanziell gestärkt werden soll, um mehr regionale Futtermittel zu erzeugen und Deutschland unabhängiger bei der Versorgung mit Gentechnik-freien Eiweißfuttermitteln zu machen.

Die Landesregierung aber hat die Eiweißinitiative Baden-Württemberg zum 31. Dezember 2021 beendet.

Wir fordern:

Dazu haben wir die Landesregierung auch in unserem Antrag (Drucksache 17/2062) aufgefordert.