Die Haushaltsberatungen – ein Blick hinter die Kulissen

„Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann“, singt Johanna von Koczian in einem berühmten deutschen Schlager. Doch das stimmt sowohl weder im Privaten (die Deutschen verbringen ca. drei Stunden täglich mit Haushaltsarbeit) und schon gar nicht in der Politik. Im Gegenteil, der Haushaltsplan ist ein Produkt eines mehrmonatigen Prozesses mit Beratungen, Diskussionen und Änderungen.

Die Antworten hierzu finden sich im Haushaltsplan der Landesregierung, der die Ziele und Aufgaben des Landes sowie deren Finanzierung festlegt.

In diesem Jahr wird der Doppelhaushalt für die Jahre 2023 und 2024 verabschiedet. Der Vorteil, dass der Haushalt bereits für die kommenden zwei Jahre beschlossen wird, liegt darin, dass die Landesregierung entlastet wird und somit Ressourcen eingespart werden. Da es jedoch des Öfteren zu unvorhergesehenen Entwicklungen kommt, wird ein Doppelhaushalt in darauffolgenden Jahren zumeist um so genannte Nachtragshaushalte ergänzt. Gegliedert ist der Haushaltsplan in 18 Einzelpläne, welche jedem Ressort zugewiesen sind. In den Einzelplänen schlägt das zuständige Ministerium u.a. Einnahmen und Ausgaben für den entsprechenden Bereich vor.

Phase 1: Die Landesregierung arbeitet den Haushalt aus

Der Haushalt 2023/24 wurde im Oktober 2022 von dem Kabinett mit einem Volumen von insgesamt 121,4 Mrd. € (2023: 61 Mrd. €; 2024: 60,4 Mrd.€) ausgearbeitet. Ein Merkmal kennzeichnet alle Regierungen Kretschmann, und das setzt sich auch in diesem Haushalt fort: Die Ausgaben steigen rasant. Was wiederum die Landesregierung nicht davon abhält, uns einen Haushalt zu präsentieren, der keine Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger enthält.

Dieser Haushalt ist alles andere als ein Sparhaushalt. Verantwortungsvolle Politik sieht anders aus!

Phase 2: Der Etat wird in das Parlament eingebracht

Der Entwurf zum Doppelhaushalt der Jahre 2023 und 2024 wurde am 26. Oktober 2022 von Finanzminister Dr. Danyal Bayaz ins Parlament eingebracht. Damit starten die parlamentarischen Beratungen über den Staatshaushaltsplan. Das Prozedere gehört zum so genannten Etat-oder Haushaltsrecht, welches auch als Königsrecht des Parlaments bezeichnet wird. Demnach muss die Landesregierung die Abgeordneten über sämtliche Ausgaben informieren und jede davon über den Haushaltsplan vom Parlament bewilligen lassen. Damit kommt unserer Fraktion als Teil der Opposition eine wichtige Kontrollfunktion zu.

Phase 3: Beratungen in den Arbeitskreisen der Fraktion

Nachdem die Finanzministerin den Haushaltsplan im Plenum vorgestellt hat, folgen die Beratungen in den Arbeitskreisen der Fraktionen. Arbeitskreise befassen sich mit je einem Themenbereich und bestehen aus den fachlich zuständigen Abgeordneten und parlamentarischen Beratern.

Phase 4: Die erste Beratung im Parlament

Eine Woche nach der Einbringung des Haushalts haben Abgeordnete aller Fraktionen die Möglichkeit, Stellung zur Rede der Finanzministerin zum Staatshaushaltsplan zu nehmen. Unser Fraktionsvorsitzender Dr. Hans-Ulrich Rülke nutzte diese Redemöglichkeit, um auf Schwachstellen im Haushalt hinzuweisen und Verbesserungsvorschläge basierend auf den Arbeitskreisberatungen zu präsentieren.

Unser Fazit fällt deutlich aus:

Es handelt sich hierbei insgesamt um einen Haushalt, der die Probleme der Gegenwart nicht löst und in unverantwortlicher Dreistigkeit eine wachsende Schuldenlast künftigen Generationen auferlegt.

Dr. Hans-Ulrich Rülke, Fraktionsvorsitzender

Phase 5: Beratungen im Finanzausschuss

Entwicklung des Haushalts über die Jahre

Der Haushaltsumfang belief sich 1996 noch auf 31,8 Milliarden Euro, 2011 – nach 15-jähriger Regierungszeit der FDP – dann auf 35,1 Milliarden Euro . Dies entspricht einem Anstieg von gut 10 Prozent. Dem gegenüber stehe das derzeitige Haushaltsvolumen von 61,0 Milliarden Euro, was in den 12 Jahren unter dem grünen Ministerpräsidenten Kretschmann einen Anstieg von 75 Prozent bedeutet.

Und was sagen die anderen Fraktionen zu dem Vorschlag der Liberalen? Das erfuhren die Abgeordneten in den Beratungen im Finanzausschuss, welche sich über mehrere Tage erstreckten. Im Vorfeld der Haushaltsberatungen diskutierten unsere Abgeordneten die Änderungsanträge der anderen Fraktionen. Welchen Änderungen können wir zustimmen, welche lehnen wir ab? Mit dieser Position gingen die zuständigen Abgeordneten in ihrem jeweiligen Fachgebiet in die Beratung, um dort mit den Kollegen der anderen Fraktionen die Änderungsanträge der Oppositions-und Regierungsfraktionen zu diskutieren.

Die Landesregierung predigt schwierige Zeiten, vergisst aber das Sparen. Die Menge an Ausgaben, die jetzt nach der Steuerschätzung plötzlich möglich wurden, ist enorm. Dabei sieht die Konjunkturkomponente der Schuldenbremse vor, sich gegen zukünftige Einnahmeausfälle zu wappnen. Doch dies geschieht einerseits zu zaghaft, andererseits verfrüht.

Phase 6: Die zweite Beratung im Parlament

Auf die Haushaltsberatungen im Finanzausschuss folgt die zweite Beratung im Parlament. Hier werden binnen drei Tagen alle Einzelpläne diskutiert und nochmals Änderungsanträge eingebracht. Doch das Schicksal einer Oppositionspartei ist, dass auch für die Zukunft unsere Anträge keine Mehrheit im Parlament finden. Wir kritisieren u.a

Der Landesregierung fällt die Konjunkturprognose der Wirtschaftsweisen in den Schoß. Durch die bevorstehende Rezession kann man 1,2 Milliarden Schulden machen, statt 421 Mio zu tilgen. Grün-Schwarz greift sofort zu, denn Schuldenmachen ist ja auch viel einfacher als zu Sparen.

Same procedure as every year!

Phase 7: Die dritte Beratung im Parlament

Eine Woche nach der zweiten Beratung folgt die dritte und letzte Beratung im Plenum. Da die Einzelpläne bereits im Vorfeld besprochen wurden, geht es in dieser Debatte primär um grundsätzliche Erwägungen zum Haushalt. Die Haushaltsberatungen schließen mit der Schlussabstimmung, in welcher der Haushalt in der Regel angenommen wird.

Und so zeigt sich: Das bisschen Haushalt macht sich zumindest in der Politik nicht von allein.

is

Aufklärung war dringend erforderlich

Am 14. Oktober 2020 hat der Landtag auf Antrag von FDP/DVP und SPD mit den Stimmen aller fünf Fraktionen die Einrichtung des Untersuchungsausschusses „Abläufe in Zusammenhang mit der Beteiligung des Landes an der Weltausstellung 2020 (UsA Baden-Württemberg-Haus)“ beschlossen. Er war damit der dritte Untersuchungsausschuss in der 16. Legislaturperiode. Die Einsetzung des UsA Baden-Württemberg-Haus war erforderlich um aufzuklären, wie es dazu gekommen ist, dass das Land für den Baden-Württemberg-Pavillon auf der Expo in Dubai voll verantwortlich geworden ist und das Land dadurch mit mindestens 15 Millionen Euro in der Haftung steht. Ursprünglich war nur eine Landesbeteiligung in Höhe von 2,8 Millionen Euro geplant und die Teilnahme Baden-Württembergs an der Weltausstellung sollte als Projekt „Von der Wirtschaft für die Wirtschaft“ durchgeführt werden. Die Idee war gut, deshalb haben wir die Teilnahme von Baden-Württemberg an der Expo Dubai unterstützt, die Umsetzung und Koordination durch das Wirtschaftsministerium war schlecht. Sie überließen das Projekt vollständig einer externen Projektgesellschaft, bestehend aus Ingenieurkammer Baden-Württemberg, Fraunhofer Institut und Messe Freiburg, ohne sich um die Folgen für das Land zu kümmern. Die Idee, unser Bundesland auf der Weltausstellung stolz zu repräsentieren, hat durch das Missmanagement von Wirtschaftsministerin Dr. Hoffmeister-Kraut schweren Schaden genommen! Der Untersuchungsausschuss war insbesondere auch deshalb erforderlich, weil Wirtschaftsministerin Dr. Hoffmeister-Kraut bis heute keine Konsequenzen aus den Fehlern und ihrem Missmanagement gezogen hat. Wie wenig sie sich mit den Vorgängen beschäftigt haben muss, wurde bereits bei ihrer Vernehmung zum Auftakt der Beweisaufnahme deutlich, bei der sie sehr verunsichert wirkte und die Verantwortung für die gemachten Fehler auf die „handelnden Personen“ – sprich die Mitarbeiter der Arbeitsebene – schob. Das spricht Bände!

Bereits die Grundannahmen waren fehlerhaft

Das eklatante Missmanagement hat seine Ursachen augenscheinlich insbesondere darin, dass die Verantwortlichen im Wirtschaftsministerium das Projekt um jeden Preis umsetzen wollten, dabei aber unfähig oder unwillig waren, es in die richtigen Bahnen zu führen. Schon die Grundannahmen des Projekts waren fehlerhaft, wie im Untersuchungsausschuss deutlich geworden ist.

Das Wirtschaftsministerium hat von Anfang an wenig Wirtschaftskompetenz gezeigt:

Missmanagement im Wirtschaftsministerium

Durch die gute und effektive Arbeit des Untersuchungsausschusses konnten die Vorkommnisse rund um das Missmanagement des Expo-Projekts aufgeklärt werden. Die damalige Abteilungsleiterin im Wirtschaftsministerium und heutige Landespolizeipräsidentin Frau Dr. Hinz hat den Geschäftsführer der Ingenieurkammer Baden-Württemberg gegenüber der Expo-Gesellschaft in Dubai zum Bevollmächtigten des Landes Baden-Württemberg ernannt. Dabei will sie nicht gewusst habe, welche Rechte und Pflichten ein solcher Bevollmächtigter innehat.

Dieser Bevollmächtigte hat dann am 30.01.2019 einen Vertrag unterschrieben, der im Rubrum „Baden-Württemberg“ als Vertragspartner nennt. Man braucht kein Jurist zu sein und erst recht keine vertieften Kenntnisse im arabischen Recht zu haben, um erkennen zu können, dass dadurch eine vertragliche Bindung für das Land im Raum steht. Deshalb verwundert es nicht, dass nahezu alle Beteiligten außerhalb der Landesregierung genau davon ausgegangen sind! Nicht zuletzt die Vertragspartner in Dubai.

Bereits Anfang Februar 2019 lag der Vertrag dann auch der Wirtschaftsministerin Dr. Hoffmeister-Kraut und ihrem Haus vor. Anstatt schnell zu reagieren, setzte sie den Weg des Wegschauens und Ausblendens fort. Wie? Frau Dr. Hinz ließ sich, im Versuch Schadensbegrenzung zu betreiben, vom Geschäftsführer der Ingenieurkammer eine Haftungsfreistellung des Landes geben, obwohl diese finanziell nicht in der Lage war das Projekt zu stemmen. Als Rechtsaufsicht über die Kammer hätte das Wirtschaftsministerium dies nicht tun dürfen!

Auch eine rechtliche Prüfung wurde trotz deutlicher Zeichen nicht in Angriff genommen. „Die dringend erforderliche Aufklärung der Frage, wer Vertragspartner der Expo Dubai LLC. ist, wurde über Monate bis nach dem Beschluss des Doppelhaushalts hinausgezögert. Der Landtag war somit zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Fehlbetragsfinanzierung über den Sachstand nicht vollständig informiert!“, resümiert die Obfrau der FDP/DVP Fraktion Gabriele Reich-Gutjahr.

Auch Kultusministerin Dr. Eisenmann und das Staatsministerium waren involviert

Die Untersuchung ergab zahlreiche Indizien dafür, dass Wirtschaftsministerium und CDU zwingend an dem Projekt festhalten wollten und Kultusministerin Dr. Eisenmann dafür gesorgt hat, dass alle Zweifel aus dem Weg geräumt werden! Die Ingenieurkammer hat die CDU über zahlreiche – offizielle wie auch inoffizielle – Kanäle, wie etwa den Stiefsohn Eisenmanns, lobbyiert. Am Ende haben sich CDU und insbesondere Ministerin Eisenmann in der Koalition durchgesetzt. Man hat sich also vor den Karren der Ingenieurkammer spannen lassen und ein eigentlich schon gescheitertes Projekt auf Steuerzahlerkosten gerettet.

Auch der Chef der Staatskanzlei Dr. Stegmann im Staatsministerium war bei der Umsetzung des Projekts engagiert. Weder er, noch Frau Dr. Eisenmann, wirkte auf eine professionelle Lösung des strauchelnden Projektes hin. Stattdessen schoss die Koalition noch im Herbst 2019 zusätzliche Millionen zu. Verantwortungsbewusste Wirtschaftspolitik sieht anders aus!

Unsere Feststellungen im Überblick

Organisationsstrukturen im Wirtschaftsministerium müssen verändert werden

Damit sich ein solches Missmanagement in Zukunft nicht wiederholt haben wir die Regierung in einem Entschließungsantrag aufgefordert ihre Baustellen schleunigst zu beheben.

Unsere Forderungen an die Landesregierung:

Unsere Ansprechpartner:

Mitarbeiter

Stephanie Herborn

Das neue Hochschulrecht – eine Novelle unter dem Eindruck von Corona

Nach fast zehn Jahren grüner Führung im Wissenschaftsministerium des Landes brachte die Landesregierung mit dem Gesetzesentwurf zur Änderung von Vorschriften des Landeshochschulgesetzes (Viertes Hochschuländerungsgesetz – 4 HRÄG) am 20.10.2020 ein buntes Sammelsurium hochschulrechtlicher Änderungen in den Landtag ein. Am Mittwoch, den 25.11.2020, befasste sich der Wissenschaftsausschuss des Landtags mit dem Entwurf in einer turbulenten Sitzung. Der folgende Blogbeitrag widmet sich den Streitpunkten des Gesetzesentwurfs, einzelnen bedenkenswerten Regelungen des Entwurfs sowie den Positionen der FDP/DVP-Fraktion.

Man kann wohl sagen, dass der von der Landesregierung eingebrachte Gesetzesentwurf mit einem bunten Strauß Blumen vergleichbar ist. Jede Blume steht hierbei für eines der unter Wissenschaftsministerin Theresia Bauer angesammelten Probleme, die scheinbar noch eilig vor Ende der Legislaturperiode im März 2021 gelöst werden müssen. Anders als bei den Änderungen im Hochschulrecht im Juni 2020 handelt es sich bei den aktuellen Vorschlägen der Landesregierung nicht nur um punktuelle Änderungen. Vielmehr werden durch die Novelle weite Teile des Hochschulgesetzes, sowie darüber hinausreichende Regelungen abgeändert, ergänzt oder neubegründet – und zwar mit beträchtlichen Auswirkungen auf Forschung und Lehre. Zugegebenermaßen enthält der bunte Blumenstrauß an Anpassungen einige schöne Blüten, also erstrebenswerte Regelungen oder zumindest Ansätze. Zu nennen ist beispielsweise die von uns seit Jahren geforderte Einführung der optionalen Bauherreneigenschaft der Hochschulen, welche es den Hochschulen in der Zukunft erleichtern wird, Bauvorhaben zu realisieren. Bekanntlicherweise kann ein an sich schöner Strauß Blumen jedoch durch einzelne oder in diesem Fall sogar mehrere verwelkte Blüten sein schönes äußerliches Erscheinungsbild verlieren.

Ein Indiz für die hohe Zahl welker Blüten war bereits die Menge der Änderungsanträge der Regierungsfraktionen am eigenen Gesetzentwurf. Für die FDP/DVP-Fraktion ergaben sich in der Folge nicht nur aufgrund des Gesetzesentwurfes, sondern auch aufgrund der von der Regierungsfraktion gestellten Anträge viele Fragen und das Erfordernis, mit vier Änderungsanträge sowie einem Entschließungsantrag Nachbesserungen vorzunehmen.

Neue Regeln zum Tierschutz – mehr Fluch als Segen für die Hochschullehre

Eine verwelkte Blüte stellt definitiv die Erweiterung des Aufgabenkanons der Hochschulen um den Aspekt des Tierschutzes und die Einführung des neuen § 30a LHG dar. Mit dieser Regelung wird es den Hochschulen im Ergebnis verwehrt, Tiere an den Hochschulen für Lehrzwecke – und somit zumindest mittelbar auch für Forschungszwecke – zu verwenden. Die von der Landesregierung vorgesehene Regelung stellt aus unserer Sicht nicht nur einen erheblichen und unverhältnismäßigen Eingriff in die grundrechtlich geschützte Freiheit der Forschung und Lehre dar, sondern wird sich zukünftig auch negativ auf die Qualität der baden-württembergischen Hochschulausbildung und deren nationale und internationale Konkurrenzfähigkeit auswirken. Dass die Bedenken der Liberalen hierzu nicht unbegründet sind, ergibt sich aus der zahlreichen Kritik am Entwurf in der Expertenanhörung.

So stellt sich nicht nur die Universität Hohenheim, sondern auch die Landesrektorenkonferenz, sowie die Studiendekane der Biologischen Fachbereiche an den Universitäten ausdrücklich und fundiert gegen den Entwurf. Konsens der Experten ist, dass für die Studierenden direktes Anschauungsmaterial unerlässlich ist, um in der Zukunft Forschungen anstellen zu können, die wiederum dem Tierwohl dienen. Auf lange Sicht schadet der Entwurf daher vielmehr dem Tierwohl, als diesem geholfen wird. Nicht zu vernachlässigen ist, dass die Verwendung von Tieren durch Hochschulen bereits heute weitgehenden Regularien unterliegt. Vor allem wird an den Hochschulen im Land bereits heute das 3R-Prinzip praktiziert. Demnach werden längst Tierversuche durch Alternativen ersetzt (replace), die Zahl der Versuchstiere begrenzt (reduce) und die Belastung der Tiere auf ein unerlässliches Maß verringert (refine).

Ein weiterer Malus des aktuellen Vorstoßes der Landesregierung: den Hochschulen werden für die Umstellung auf „Alternative Lehrmaterialien“ keinerlei finanzielle Mittel bereitgestellt. Gewollt ist demnach eine kurzfristige Nachhaltigkeit zum Nulltarif, was für uns insbesondere während den andauernden Belastungen auch der Hochschulhaushalte durch die Covid-19-Pandemie eine Farce darstellt. Hinsichtlich der Regelungen zum Tierwohl werden mittlerweile selbst innerhalb der Regierungsfraktionen kritische Stimmen laut. Längst war in den Medien zu lesen, dass die CDU die Neufassungen zum Tierschutz ebenfalls für zu weitgehend ansieht. Man hat dort wohl endlich die Risiken für den Hochschulstandort erkannt, will aber ganz offensichtlich an dieser Stelle den Koalitionsfrieden auf der Zielgeraden nicht noch riskieren. Wir haben mit einem zielgerichteten Änderungsantrag versucht, diese Gesetzesänderung zu verhindern (Änderungsantrag Drucksache 16/9310 zum Gesetzesentwurf Drucksache 16/9090).

Für die FDP-DVP Fraktion war klar und alternativlos:

Aus dem Gesetz zur offenen Kommunikation wird das Verschleierungsverbot

Mit dem neugefassten § 9 Absatz 1 des Landeshochschulgesetzes plant die Landesregierung, den Hochschulen die Möglichkeit an die Hand zu geben, eine Verhüllung des Gesichtes zu untersagen. Die Liberalen habe sich zu dieser Thematik in ihrem Gesetzesentwurf (Drucksache 16/896) aus dem Oktober 2016 bereits umfassend positioniert und ein umfangreicheres Verschleierungsverbot an den Hochschulen gefordert. Der aktuelle Vorstoß der Landesregierung fällt in die Kategorie „gut gemeint, aber schlecht gemacht“. Insbesondere schafft er keine klaren Regelungen und stattet die Hochschulen so beispielsweise mit der Möglichkeit aus, eine Verhüllung des Gesichtes „zur Erreichung des Ziels einer konkreten Lehrveranstaltung“ zu verbieten. Welche Situationen hiervon genau erfasst sein sollen bleibt unklar. Im Übrigen sind weitere Regelungen zum Verbot von Gesichtsverhüllungen von den Hochschulen durch Satzung zu regeln. Im Ergebnis wird den Hochschulen also der schwarze Peter zugeschoben, selbst die Regelungen zu treffen und mögliche juristische Zwistigkeiten zu verantworten. Die Landesregierung entzieht sich der Verantwortung, verwendet unbestimmte Rechtsbegriffe und überlässt den Hochschulen die Regelungen im Einzelfall. Dabei sollte klar sein, dass ein Verbot der Verschleierung nicht nur auf Gesetzes- sondern auch auf Einzelfallebene (entschieden durch die Hochschulen) unverhältnismäßig sein kann. Die Hochschulen werden daher wohl eher Zurückhaltung walten lassen.

Die Liberalen fordern daher:

Die Einführung von Online- Sitzungen von Hochschulgremien und Online-Prüfungen für die Studierenden, nicht nur während der Corona-Pandemie

Die Digitalisierung ist, genau wie die rechtssichere Gewährleistung von Online-Sitzungen und Online-Prüfungen, eine Herzensangelegenheit der Liberalen. Jedoch sind die Vorgehensweisen, durch die die vorliegenden Regelungen des § 10a (Online Sitzungen) und § 32a (Online-Prüfungen) in das Landeshochschulgesetz eingefügt werden sollen, sehr fragwürdig.

Im Juni dieses Jahres wurde eilig eine LHG-Novelle durch das Parlament gebracht, die die Handlungsfähigkeit der Hochschulgremien in Corona Zeiten sichern sollte. Regelungen zu Online-Sitzungen sollten von den Hochschulen in Form von Satzungen ausgefüllt werden. Bereits damals haben wir gerügt, dass hierdurch den Hochschulen abermals der schwarze Peter zugeschoben wird. Dies gilt insbesondere bei einen solch sensiblen Aspekt wie dem rechtssicheren Umgang mit Online-Sitzungen. Wenige Monate später ist nun auch die Landesregierung klüger und schafft einen Maßstab durch § 10a LHG mit konkrete Vorgaben. Wir hätten eine (weniger eingriffsintensive) Handreichung für die Hochschulen dieser Regelung ganz klar vorgezogen. Fragwürdig ist auch, wieso der sehr ausführliche und detailreiche Entwurf des § 10a LHG erst als Änderungsantrag der Regierungsfraktionen nicht mal 24 Stunden vor der beschlussfassenden Sitzung eingeführt wurde. Damit wurde aus der Politik des Gehörtwerdens eine Politik der Überrumpelung und die neue Regelung nicht zuletzt auch der Expertise der Verbände vorsätzlich entzogen.

Hinsichtlich der Einführung der Online-Prüfungen in § 32a LHG gilt Entsprechendes. Bereits in dem Antrag „Rechtssichere Durchführung von Prüfungen aufgrund der Corona Pandemie“ (Drucksache 16/8050) haben wir die Probleme herausgearbeitet und auch hier kritisiert, dass die Hochschulen bei der Durchführung der neuen und notwendigen Prüfungsform sich selbst überlassen und damit vom Landesgesetzgeber im Stich gelassen werden. Auch durch diese Neuregelungen wird anstelle einer weniger eingriffsintensiven Handreichung des Ministeriums für Wissenschaft und Forschung eilig das Hochschulrecht fortgeschrieben. Die Hochschulen, die ihre Regelungen für Online-Prüfungen im Rahmen ihrer Satzungsautonomie bereits fortgeschrieben hatten, müssen nun erneut nachbessern, weil sich nun Kollisionen mit der neuen Fassung des höherrangigen LHG ergeben können. Diese Probleme waren vorhersehbar und hätte bereits im Voraus gelöst werden müssen.

Die kritische Stimme des Landesdatenschutzbeauftragten

Zur Qualitätssicherung sollen an den Hochschulen nun auch „äußere Studienverlaufsdaten“ erhoben und verarbeitet werden. Erfasst sein sollen hiervon unter anderem die Daten ehemaliger Bewerber, die sich nicht an der betroffenen Hochschule eingeschrieben haben. Nicht nur nach Auffassung des Landesdatenschutzbeauftragten, sondern auch nach dem Verständnis der Liberalen, sind die angepeilten Regelungen mit den gesetzlich geltenden Regelungen der DSGVO nicht vereinbar. Zunächst ist zu kritisieren, dass sich die Regelung erneut lediglich mit unbestimmten Rechtsbegriffen begnügt. Was „äußere Studienverlaufsdaten“ genau sein sollen, bleibt hierbei unklar. Ferner sind die betroffenen Daten nach der Beziehung der Hochschule grundsätzlich zu löschen. Die Erhebung der Daten der Betroffenen wird von der Landesregierung als „akzeptiert“ hingenommen, sofern die betroffene Person nicht widerspricht. Eine solche Widerspruchslösung entspricht nicht den datenschutzrechtlichen Anforderungen der DSGVO. Vielmehr bedarf es eigentlich einer datenschutzrechtlichen Einwilligung der Betroffenen

Daher fordert die FDP-DVP Fraktion:

Die wirkliche Verbesserung der Rolle und des Status der Lehrbeauftragten steht weiterhin aus

In der Vergangenheit waren Lehrbeauftragte hochschulrechtlich der Gruppe der sonstigen Mitarbeiter zugeordnet. Der Gesetzesentwurf ordnet sie nun der Gruppe der „akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ zu. Grundsätzlich ist dies ein Schritt in die richtige Richtung, wenn man die Interessenlagen im Blick hat. Es bleiben aber Zweifel, ob dies zu einer Verbesserung der Situation der Lehrbeauftragten – insbesondere an Musik- und Kunsthochschulen – führen wird. In Form eines Entschließungsantrags haben wir uns daher für die Stärkung der Rechte der Lehrbeauftragten eingesetzt, die schließlich einen beträchtlichen Teil der Lehre übernehmen und auch in der Corona-Krise besonders gefordert waren.

Fazit

Aufgrund der doch beachtlichen Risiken, welche die aktuelle LHG-Novelle für die Hochschulen mit sich bringt, konnten die Liberalen dem Gesetzesentwurf der Landesregierung nicht zustimmen. Neben teils schwerwiegenden Eingriffen in die Freiheit von Forschung und Lehre (bspw. Tierwohl) würden die Hochschulen Konstellationen mit erheblicher Rechtsunsicherheit (bspw. Datenschutz, Online-Sitzungen und Online-Prüfungen) ausgesetzt werden. Solche Konsequenzen, die sich nachteilig auf die Qualität der baden-württembergischen Hochschulausbildung auswirken, können wir insbesondere in Zeiten der Corona-Pandemie nicht hinnehmen. Die Hochschulen sind durch die aktuelle Situation bereits hinreichend belastet und sollten nicht noch weiteren Restriktionen ausgesetzt werden, die ihnen mehr schaden als dienen.

Gesund bleiben, auch wirtschaftlich – Liberale Alternativen zur Corona-Politik der Landesregierung

In der Aussprache in der Sondersitzung des Landtags zur Regierungserklärung des Ministerpräsidenten zu den Corona-Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz unterstrich der Vorsitzende der FDP/DVP Fraktion, Dr. Hans-Ulrich Rülke, dass es gut sei, diese Debatte zu führen. Es müsse zugleich aber der Anspruch dieses Parlaments sein und bleiben, nicht nur informiert zu werden und zu debattieren, sondern auch zu entscheiden. Grundrechtseinschränkungen seien schließlich Sache des Parlaments und nicht die eines in der Verfassung nicht vorgesehenen Gremiums wie der Ministerpräsidentenkonferenz, die sich verhalte wie ein orientalischer Basar.

„Die Lage ist nach wie vor ernst“, so Rülke. Es drohe die Überlastung des Gesundheitswesens. Der sogenannte “Wellenbrecher-Lockdown” erweise sich aber – wie von der FDP vorausgesagt – als Rohrkrepierer, weil die Maßnahmen nicht zielgerichtet seien.

“Sie weichen aber nicht ab von Ihrer Schrotflintenpolitik nach der Methode: Man schießt ins Blaue und hofft damit, irgendwie Infektionsherde zu treffen.”

Dr. Hans-Ulrich Rülke

Er führte dazu die Äußerungen des Virologen Jonas Schmidt-Charasit an, nach denen pauschale Maßnahmen zur Kontaktreduktion nicht angemessen seien und es immer zu fragen sei, wie die Hygienekonzepte Betroffener aussähen und ob Infektionsherde nachgewiesen werden könnten. „Das gilt insbesondere für die Lieblingsgegner der Ministerpräsidenten: Gastronomie, Sport und Kultur!“

Unsere Forderungen

Die Leitlinien der Corona-Politik sollen nach dem Willen der Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin immer mehr im Wege der Ministerpräsidentenkonferenzen bestimmt werden. Die letzte Ministerpräsidentenkonferenz erfolgte am 28. Oktober. Die nächsten fanden am 16. November und nunmehr am 25. November statt. Die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin verfügen zwar über die Richtlinienkompetenz. Die finale Entscheidung über die konkreten Maßnahmen und die langfristige Strategie zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie muss aber den Parlamenten obliegen. Dies erfordert eine ergebnisoffene Beratung, die selbstverständlich auch beinhaltet, einzelne Punkte oder gesamte Beschlussvorlagen der Ministerpräsidentenkonferenz durch das Parlament abzulehnen. Dies ist das Grundprinzip demokratischer Gewaltenteilung.

Vor diesem Hintergrund bestehen generelle Zweifel über die Geeignetheit und Erforderlichkeit von weiteren Verschärfungen der bisherigen Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie.

Effektiver Gesundheitsschutz

Die verschärfte Corona-Lage in Baden-Württemberg erfordert eine effektive und effiziente Virusbekämpfung. Für diese ist eine breite gesellschaftliche Akzeptanz die entscheidende Voraussetzung, denn getroffene Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung können nur so wirksam sein, wie sie auch umgesetzt werden. Aktionistische Symbolmaßnahmen haben hierbei geschadet und sollten zukünftig vermieden werden. Das aktuell rasch voranschreitende Infektionsgeschehen macht ein effektives und effizientes Vorgehen zur Bekämpfung der weiteren Ausbreitung von SARS-CoV-2 erforderlich. Die derzeit von der Landesregierung ergriffenen Maßnahmen erscheinen jedoch vielfach mehr öffentlichkeitswirksam als wirksam im Kampf gegen das Virus.

Der Landtag wolle beschließen, die Landesregierung zu ersuchen, Maßnahmen für einen effektiven Gesundheitsschutz und echten Schutz von Risikogruppen zu treffen, und hierfür

Kinder, Schule, Hochschule und Sport

Flächendeckende Einschränkungen beim Präsenzunterricht lehnt die FDP/DVP Fraktion strikt ab, da davon nicht nur das Recht der Kinder auf Bildung betroffen wäre, sondern auch die Eltern erneut in der Betreuung gebunden würden. Viele Eltern und Familien würden wieder einmal einer Zerreißprobe zwischen Kinderbetreuung und Berufstätigkeit ausgesetzt. Der Wirtschaft würde Arbeitskraft entzogen, und sie würde weiter einem erneuten Lockdown zugetrieben. Wir fordern deshalb erneut die Abgabe einer Bildungs- und Betreuungsgarantie, wie sie der nordrhein-westfälische Familienminister bereits vorgenommen hat. Sie soll sicherstellen, dass auch bei steigenden Infektionszahlen eine flächendeckende Schließung von Schulen und Kindertagesbetreuung nicht mehr vollzogen wird.

Eine Maskenpflicht für Grundschüler widerspricht allen bislang bekannten Studienergebnissen, wonach es Hinweise darauf gibt, dass Kinder unter 12 Jahren keine Treiber im Infektionsgeschehen sind. Eine Maskenpflicht wäre nach Auffassung der FDP/DVP Fraktion nur zu rechtfertigen, wenn nachgewiesenermaßen das Gegenteil der Fall wäre.

Wem es ernst ist damit, dass Unterricht auch unter Pandemiebedingungen stattfinden kann, der darf nicht aus Kostengründen notwendige Investitionen unterlassen. Es ist unverständlich, dass das Kultusministerium keinen Sinn in einer flächendeckenden Ausrüstung von Schulen mit Luftfiltern sieht. Nordrhein-Westfalen dagegen stellt 50 Millionen Euro zur Verfügung, um bei Bedarf Luftfilter anzuschaffen. Im Rahmen ihrer zur Verfügung gestellten Budgets haben die Schulträger zwar auch in Baden-Württemberg die Möglichkeit erhalten, auch Luftfilter zu finanzieren. Angesichts der Dringlichkeit des Handelns in diesem Zusammenhang fordern wir die Landesregierung auf, den Einsatz von Luftfiltern gezielt zu fördern. Zudem sind weitere umfangreiche Schutzmaßnahmen an den Schulen notwendig. FFP2-Schutzmasken müssen für alle Lehrkräfte Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Schulen sowie als Angebot für die Lehrkräfte an Grundschulen zur Verfügung gestellt werden.

Außerdem fordern wir, dass den Schulen in dieser Situation die Einstellung von Assistenzlehrkräften ermöglicht wird, die Schulleitungen mehr Leitungszeit und Entlastung von Verwaltungsaufgaben erhalten; Letzteres wollen wir im Interesse eines funktionierenden Beratungs- und Unterstützungssystems auch für die Schulpsychologen erreichen. Und schließlich fordern wir eine beschleunigte Digitalisierung der Schulen, damit digitaler Unterricht und Unterricht in Hybridform jederzeit ohne Einschränkungen möglich ist.

Im Bereich des Sports gilt es aus Sicht der FDP/DVP Fraktion, die Schließung des Freizeit- und Amateursportbetriebs jenseits des Individualsports auf ihre Verhältnismäßigkeit zu überprüfen. Ziel muss ein differenziertes Konzept sein, das Freizeit- und Amateursport vor allem auch für Kinder und Jugendliche unter klaren Hygienevorgaben weiterhin ermöglicht – in Berlin beispielsweise ist Sport im Freien in festen Gruppen bis 12 Jahren möglich.

Außerdem fordern wir eine Nachbesserung bei den Vorgaben der Landesregierung für die Nutzung von Tennishallen und Reithallen zu prüfen – Tennishallen dürfen bislang nur von maximal zwei Personen genutzt werden, auch wenn mehrere Plätze vorhanden sind.

Der Landtag wolle beschließen, die Landesregierung zu ersuchen, die Bedürfnisse der Kinder, der Schulen, der Hochschulen und des Breitensports angemessen zu berücksichtigen, und dabei

Digitalisierung

Digitale Anwendungen in den Gesundheitsämtern und bei den Bürgerinnen und Bürgern können bei der Bekämpfung der Pandemie und der Kontaktnachverfolgung von großer Unterstützung sein. Wichtig dabei ist, dass die digitalen Werkzeuge auch flächendeckend zur Anwendung kommen. Unter anderem kann die Corona-Warn-App hier unterstützend wirken. Hier kann eine sinnvolle Weiterentwicklung die Nutzung der App in der Bevölkerung noch weiter vorantreiben. Wichtig dabei ist, dass die bestehenden Datenschutzrichtlinien weiterhin eingehalten werden, damit die Akzeptanz der App bei den Bürgerinnen und Bürgern nicht schwindet.

Der Landtag wolle beschließen, die Landesregierung zu ersuchen, der Covid-19 Pandemie mit den Mitteln der Digitalisierung begegnen und

Geschlossene Geschäftsbereiche, Kunst und Kultur

Die Schließungsanordnung für die Gastronomie sowie das Verbot touristischer Reisen stellt im Verhältnis zu den Erkenntnissen über die Orte, an denen sich Menschen mit dem Corona-Virus infizieren, einen unverhältnismäßigen Eingriff dar. Laut einer Statistik des Sozialministeriums sind diese Betriebe gerade einmal zu vier Prozent an den bekannten Infektionen beteiligt, und wie aus der Presseberichterstattung der vergangenen Monate zu entnehmen war, sind Infektionen häufig bei großen privaten Feiern entstanden.

Die Geschäfte des Einzelhandels haben sich nachweislich nicht als Infektionsherde erwiesen. Die derzeit bereits vorhandene Regelung (10 Quadratmeter Verkaufsfläche pro Kunde) ist daher bereits ausreichend und eine weitere Verschärfung nicht notwendig. Diese würde nur den Geschäften schaden, hätte aber keine Wirkung bei der Bekämpfung der Pandemie.

Die vorgesehene Differenzierung zwischen Geschäften mit weniger und mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche ist noch dazu nicht nachvollziehbar und schwächt damit die Akzeptanz der Regeln. Es ist nicht verständlich, wieso bei größeren Geschäften ein stärkeres Ansteckungsrisiko vorhanden sein sollte als bei kleineren Geschäften, welches eine solche Verschärfung rechtfertigen würde.

Die Hotel- und Gastronomiebranche hat seit März große Anstrengungen unternommen, um sich für eine zweite Welle der Corona-Infektionen zu wappnen und die Infektionsrisiken zu minieren – um werden nun damit konfrontiert, dass sie trotzdem durch die Landesregierung in eine Schließzeit geschickt wurden.

Gerichte haben dies kürzlich im Gegensatz zur letzten Schließungsandrohung für verhältnismäßig angesehen, da eine umfangreiche finanzielle Unterstützung angekündigt wurde. Diese lässt aber nun auf sich warten, immer mehr Details sind nicht zufriedenstellend geklärt und nun wird noch maximal von einer Abschlagszahlung im November gesprochen. Das ist viel zu wenig und dauert viel zu lange. Es müssen hier unkomplizierte und schnelle Regelungen her, wie sie den Betroffenen und den Gerichten versprochen wurden.

Dazu benötigen auch verbundene Betriebe mit geschlossenem Betriebsteil, wie z. B. Landgasthöfe mit Metzgereien oder Bäcker mit angeschlossenem Café, sowie sonstige indirekt von den Schließungen betroffene Betriebe Unterstützung, wenn deren normaler Umsatz mehr als 50%, aber weniger als 80% mit der geschlossenen Gastronomie oder Hotellerie beträgt. Zu letzteren gehören beispielsweise Brauereien. Gegebenenfalls kann man diese Hilfe auch entsprechend nach Umsatzverlustanteil quotieren.

Die jüngsten Einschränkungen sollen die Anzahl physischer Kontakte in der Bevölkerung signifikant reduzieren, während die Wirtschaft möglichst von Schließungen freibleibt. Die Einbeziehung der Kultur- und Veranstaltungsbranche in die Schließungsanordnung, die gewissermaßen impliziert, dass dort verzichtbare Kontakte geschaffen werden, verkennt die ökonomische Relevanz der kulturschaffenden Branche, die eben auch wirtschaftlich handelt.

Der Landtag wolle beschließen, die Landesregierung zu ersuchen, den pauschal geschlossenen Geschäftsbereichen sowie Kunst und Kultur wieder eine Perspektive zu geben und

Drucksache 16 / 9365 – Entschließungsantrag der FDP/DVP-Fraktion

Abgeordnete

Jochen Haußmann

Mitarbeiter

Benjamin Haak

Stephanie Herborn

Sven Jacobs

Marc Juric

Jana Lux

Thilo Weber

Sarah Wehinger

Erschließungsbeiträge – Wir fordern Verlässlichkeit und Planungssicherheit für Grundstücksbesitzer!

Das Kommunalabgabengesetz Baden-Württemberg soll im November und Dezember 2020 reformiert werden. Einer der Kernpunkte der Novelle ist eine Neuregelung der Erschließungsbeitragserhebung für kommunale Straßen. Wir bei der FDP/DVP fordern hier Verlässlichkeit und Planungssicherheit für Grundstücksbesitzer: Es muss eine echte Verjährungsregelung beschlossen werden und jahrzehntelange rückwirkende Erhebungen von Beiträgen für Bestandsstraßen muss ausgeschlossen werden!

Hintergrund: Was sind Erschließungsbeiträge und warum sind sie ein Problem?

Erschließungsbeiträge sind die Umlage der Kosten für den Bau von kommunalen Straßen auf die Anlieger. In Baden-Württemberg hat diese zwingend zu erfolgen und es besteht keine Möglichkeit für die Kommunen, auf die Erhebung zu verzichten. In der Praxis bedeutet dies ganz konkret, dass die Anlieger, sobald eine Straße fertig gebaut ist, von der Gemeinde eine Rechnung bekommen und Beiträge bezahlen müssen. Dies können durchaus mal mehrere zehntausend Euro sein.

In der tagtäglichen Praxis in Baden-Württemberg lassen sich dabei zwei typische Fallkonstellationen unterscheiden:

Erschließungsbeiträge für Neubaustraßen

Dies sind Beiträge für Straßen, die kürzlich komplett neu angelegt wurden, bspw. in Neubaugebieten, und deren Erhebung sehr häufig mit dem ersten Grundstücksverkauf erfolgt. Die Beiträge werden erwartet und sind vorhersehbar und meist sind dies klare Fälle.

Erschließungsbeiträge für Bestandsstraßen

Es kommt hingegen auch zur Erhebung von Erschließungsbeiträgen für Bestandsstraßen, d.h. für Straßen, die seit vielen Jahren und häufig gar Jahrzehnten baulich (nahezu) fertiggestellt sind und für den Verkehr freigegeben sind. Die Anwohner rechnen nicht mehr mit und wissen nichts von Erschließungsbeiträgen und werden dann aus heiterem Himmel mit Gebührenbescheiden von mehreren 10.000 Euro konfrontiert.

Wie kann es aber nun zu einer Erhebung von Erschließungsbeiträgen für Bestandsstraßen kommen? Hintergrund davon ist, wann eine Straße im formal-juristischen Sinne als „erstmalig endgültig technisch hergestellt“ ist – diese Herstellung ist nämlich eine Voraussetzung, damit eine Gebührenerhebung erfolgen kann. Wenn dies noch nicht erfolgt ist, kann auch keine Gebührenerhebung stattfinden.

„Endgültige Herstellung“ bedeutet, dass der tatsächliche Ausbauzustand der Straße dem geplanten Ausbauzustand (bspw. in Bauplänen) entspricht. Nur wenn dies gegeben ist, ist auch eine technische Herstellung gegeben. Wenn aber beispielsweise eine Straße nicht so breit ist wie im Bauplan vorgesehen, noch eine Straßenbeleuchtung vorgesehen ist oder ein Gehweg noch gebaut werden muss, ist auch die Straße noch nicht „technisch fertiggestellt“. Wenn eine Straße gar ohne Bauplan (wie es nach dem Krieg öfters vorkam) gebaut wurde, ist eine Herstellung im formellen Sinne überhaupt (noch) nicht möglich.

Es kann also zu der Situation kommen, dass eine Straße gebaut wurde, für den Verkehr freigegeben wurde und seit vielen Jahrzehnten in Benutzung ist, ohne dass sie im formellen Sinne „technisch hergestellt“ wurde. Daher kann es dann noch nach Jahrzehnten zu einer Erhebung von Beiträgen kommen, wenn bspw. der noch fehlende Gehweg angelegt wurde und damit die Herstellung erfolgt. Es kann auch vorkommen, dass Straßen grundsaniert werden, und alle Kosten dann auf die Anleger umgelegt werden. Da formal die Straße nie fertiggestellt war, ist dies immer noch eine “erstmalige Erschließung” und damit müssen die anliegenden Grundstücksbesitzer an den Kosten beteiligt werden.

Diese Situation führt in sehr vielen Gemeinden in Baden-Württemberg zu Unruhe und Unverständnis. Zu Recht beklagen Grundstücksbesitzer die fehlende Vorhersehbarkeit und Planbarkeit.

Beispiele für lokale Diskussionen und Proteste rund um das Thema Erschließungsbeiträge:

- Mühlacker: Streit wegen Ausbau der Enzberger Höhenstraße

- Horb am Neckar: Erschließungsbeiträge: Anwalt kritisiert Praxis

- Albstadt: Anwohner sollen 180.000 für Bordstein zahlen

- Kernen: Nach Jahrzehnten werden Anwohner zur Kasse gebeten

- Esslingen: Stadt und Anwohner streiten um Bezahlung von Erschließungsbeiträge

Wie groß das Problem in Baden-Württemberg insgesamt ist, ist uns nicht bekannt. Uns liegen jedoch Zahlen für eine Stadt mit ca. 25.000 Einwohnern vor. Diese hat insgesamt 680 beitragsrechtliche Straßen und Straßenabschnitte. Davon sind 454 verbindlich als nicht mehr beitragspflichtig fertiggestellt, bei ca. 170 steht die Fertigstellung noch aus und bei 50-60 Straßen ist die Situation noch ungeklärt. Es ist davon auszugehen, dass in vielen anderen Kommunen in Baden-Württemberg eine ähnliche Situation anzutreffen ist.

Die FDP/DVP-Fraktion hat sich in den letzten fünf Jahren in insgesamt vier Berichtsanträgen damit auseinandergesetzt:

- Kleine Anfrage des Abg. Dr. Ulrich Goll: „Position der Landesregierung zur rückwirkenden Erhebung von Kommunalabgaben, die auf Jahrzehnte zurückliegende Sachverhalte Bezug nimmt“; Drucksache 15/6940 (Juni 2015)

- Antrag der Abg. Gabriele Reich-Gutjahr: „Erschließungsbeiträge in Baden-Württemberg“; Drucksache 16/6417 (Juni 2019)

- Kleine Anfrage des Abg. Dr. Erik Schweickert: „Geltungsbereich der Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) und Höhe der Erschließungskosten“, Drucksache 16/7783 (Februar 2020)

- Antrag der Abg. Dr. Erik Schweickert: „Erhebung von Erschließungsbeiträgen für Straßen“, Drucksache 16/8700 (August 2020)

Wieso spielen Erschließungsbeiträge aktuell eine Rolle?

Am 11. November 2020 hat das Plenum des Landtags von Baden-Württemberg eine Novelle des Kommunalabgabengesetzes (KAG) debattiert. Das KAG regelt die Erhebung von Beiträgen durch die Kommunen und damit auch die Erhebung von Erschließungsbeiträgen. Die aktuelle Novelle sieht eine Änderung vor. In §20 wird ein neuer Absatz 5 eingefügt. Darin heißt es:

„Die Festsetzung eines Beitrags ist ohne Rücksicht auf die Entstehung der Beitragsschuld spätestens 20 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vorteilslage eintrat, nicht mehr zulässig.“

Damit möchte die Landesregierung einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts nachkommen. Dieses hatte eine solche Verjährungsfrist gefordert, damit soll dem Gebot der Belastungsklarheit und -vorhersehbarkeit nachgekommen werden.

Was heißt diese Regelung nun aber in der Praxis? In der Rechtsprechung sowie in der Begründung des Kommunalabgabengesetzes heißt es dazu:

„Im Erschließungsbeitragsrecht kommt es für die Bestimmung des Eintritts der Vorteilslage maßgeblich darauf an, ob eine beitragsfähige Erschließungsanlage technisch entsprechend dem (Aus-)Bauprogramm der Gemeinde vollständig und endgültig hergestellt ist“

Die bedeutet also, dass eine zwingende Voraussetzung für die Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach wie vor die vollständige, endgültige technische Herstellung einer Straße ist. Erst wenn dies der Fall ist, können Beiträge erhoben werden, und erst dann beginnt die Verjährungsfrist zu laufen.

Dies wird darauf hinauslaufen, dass sich in der Praxis der Erschließungsbeiträge überhaupt rein gar nichts ändert. Erschließungsbeiträge für Bestandsstraßen werden nach wie vor möglich sein, diese Altfälle werden durch die KAG-Novelle nicht gelöst werden. Die Verjährung dürfte nur in den allerwenigsten Fällen greifen und so gut wie gar keine Wirkung entfalten.

Was ist die FDP/DVP-Position dazu?

Rede Prof. Dr. Erik Schweickert

Grundsätzlich halten wir das System der Erschließungsbeiträge für richtig. Wenn ein Grundstück durch eine Straße erschlossen wird, soll der Grundstücksbesitzer für diesen Vorteil seinen Beitrag leisten und die Kosten sollen umgelegt werden. Wichtig ist, dass dies vorhersehbar und planbar ist. In Neubaugebieten ist dies aber überhaupt kein Problem und die Praxis hat sich bewährt.

Problematisch sehen wir hier die sogenannten Altfälle, wo Erschließungsbeiträge für Bestandsstraßen erhoben werden. Grundstücksbesitzer werden aus heiterem Himmel mit teilweise enormen Forderungen konfrontiert. Vorhersehbarkeit und Planbarkeit sind nicht gegeben. Ein neuer Vorteil entsteht auch nicht, da die Straße ja schon vorhanden ist. Die Erhebung liegt viel mehr im Spielraum der Gemeinde, da diese entscheidet ob und wann eine Straße doch nochmal technisch fertig gestellt wird oder nicht. Die Kriterien dazu sind vollkommen unklar.

Wir fordern eine Lösung, die diese Altfälle wirklich aus der Welt schafft und den Kommunen es erlaubt, von neuer Grundlage aus das Thema Erschließungsbeiträge neu anzugehen. Dazu muss es eine echte Verjährung geben, die es erlaubt, diese Altfälle aus der Welt zu schaffen und ein jahrzehntelange rückwirkende Erhebung von Beiträgen für Bestandsstraßen ausschließt. Dies haben wir in der Plenarsitzung am 2. Dezember 2020 durch einen Entschlussantrag gemeinsam mit der SPD-Fraktion und durch den Redebeitrag unseres Abgeordneten Prof. Dr. Erik Schweickert deutlich gemacht. Leider hat die Mehrheit von Grünen und CDU unseren Antrag abgelehnt. Innenminister Strobl hielt es nicht einmal für notwendig, inhaltlich auf unsere Fragen einzugehen und die Politik der Landesregierung zu erklären. Es wird stur am Bezugspunkt „endgültige technische Herstellung“ als Beginn der Verjährungsfrist festgehalten. Wir fordern von der Landesregierung daher nach wie vor Korrekturen! Bei Erschließungsbeiträgen muss es eine echte Verjährung für Altfälle und damit Planungssicherheit für Grundstücksbesitzer geben.

Hier unser Entschließungsantrag zum Gesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes: Entschließungsantrag der FDP/DVP Fraktion

Unsere Ansprechpartner:

Klimaschutz – aber smart: Unsere liberalen Antworten auf die Klimakrise

Es braucht Tempo und Innovation!

Nicht zuletzt die „Fridays for Future“-Demonstrationen im letzten Jahr und die folgenden politischen Diskussionen und Beschlüsse bis hin zu sog. „Klimanotständen“ sowie Debatten über CO2-Beipreisung, Flugverbote und Klimasteuern haben das Thema Klimaschutz enorm ins Zentrum der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit gerückt.

In der Tat hat sich niemals zuvor das Klima so rasant verändert wie heute. Seine Entwicklung kann nur sehr schwer vorausgesagt werden – Fakt ist für uns jedoch: der Mensch ist dabei zu einem entscheidenden Faktor geworden, der Natur und Umwelt verändert. Diese Veränderung bedeutet trotzt aller mit ihr einhergehenden Probleme aber auch eine herausragende Chance für eine Politik, die Klimaschutz durch technologischen Fortschritt und den Wohlstand einer innovativen, smarten und modernen Gesellschaft voranbringt.

Offenkundig ist dringender Handlungsbedarf in der Klimafrage: es braucht auf allen politischen Ebenen zügig probate Lösungen, um der bedrohlichen Entwicklung des Klimas entgegenzusteuern. Neben einem hohen, der Dringlichkeit der Klimafrage gegenüber sachgerechten Tempo bei der Ausarbeitung probater Lösungen sind dabei aber ein klarer Kopf und ein Blick für das vernünftig machbare und tatsächlich wirksame aber ebenso wichtig.

Wir Freie Demokraten unterstützen ausdrücklich die klimapolitischen Ziele der Pariser Klimakonferenz, die Erderwärmung auf maximal 2, besser 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, die daraus resultierenden Ziele zur Reduktion des CO2-Ausstoßes sind verbindlich. Schon vor 50 Jahren hat die FDP/ DVP Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg in Sachen Umweltschutz Pionierarbeit geleistet und gefordert, den Klimaschutz als Staatsziel in der Verfassung zu verankern.

Klimaschutz gibt es nicht umsonst. Weil wir aber nicht zwischen Wohlstand und Klimaschutz als Alternativen wählen wollen, gibt es für uns Freie Demokraten nur eine Lösung: größtmögliche Effizienz, also mehr Klimaschutz pro investiertem Euro. Ökologischer und ökonomischer Verstand müssen sich nicht ausschließen.

Wir Freie Demokraten setzen dabei auf Nachhaltigkeit durch Innovation und vernünftige Lösungen. Die Stärke Baden-Württembergs und Deutschlands liegt in der Entwicklung, Herstellung und dem Export von Technologien, die die Probleme und Herausforderungen der Zeit lösen. Mit diesem Fokus auf Technologie und Innovation können wir einen globalen Beitrag zum Klimaschutz leisten und dabei unsere eigene Wirtschaft stärken. Debatten über Verbote, planwirtschaftlich anmutende Zielvorgaben oder die alleinige Hoffnung, dass in Berlin und Brüssel „endlich gehandelt“ wird bringen uns und das Klima nicht voran.

Unser Abgeordneter Daniel Karrais, der für die Klimapolitik unserer Fraktion zuständig ist: „Klimaschutz gelingt nur, wenn die Prinzipien der Subsidiarität, der Sozialen Marktwirtschaft und der Technologieoffenheit respektiert werden. Klimaschutz darf nicht zu einer zentralverwaltungswirtschaftlichen Klima-Planwirtschaft führen. Ernstzunehmende Politik im Dienste des Klimaschutzes sieht anders aus“.

Unser Abgeordneter Daniel Karrais, der für die Klimapolitik unserer Fraktion zuständig ist: „Klimaschutz gelingt nur, wenn die Prinzipien der Subsidiarität, der Sozialen Marktwirtschaft und der Technologieoffenheit respektiert werden. Klimaschutz darf nicht zu einer zentralverwaltungswirtschaftlichen Klima-Planwirtschaft führen. Ernstzunehmende Politik im Dienste des Klimaschutzes sieht anders aus“.

Smarter Klimaschutz statt Symbolpolitik: unsere Vorschläge

Unser Ansatz ist klar: wir wollen smarte, wirksame Maßnahmen statt Symbolpolitik und Verbotsdiskussionen. Wenn wir im Ländle Vorbild und Vorreiter beim Klimaschutz werden wollen, müssen wir Klimaschutz als Chance begreifen und nicht als Bedrohung. Dabei dürfen wir nicht nur bestimmte Technologien im Blick haben – wir müssen offen sein für neue Technologien. Niemand kann heute wissen, ob in Zukunft völlig neue wissenschaftliche Erkenntnisse die Neubewertung einer vielleicht heute unerwünschten Technologie erfordern. Leider stehen wir mit unserem Fokus auf Technologieoffenheit beim Klimaschutz im Landtag oft alleine da – ein gutes Beispiel ist die von den Grünen vorangetriebene, einseitige Fokussierung auf die Elektromobilität, die scheinbar – entgegen wissenschaftlicher Erkenntnisse – eine besonders klimafreundliche Antriebstechnologie sein soll. Die CDU trägt als Koalitionspartner diese Linie mit, auch bei den anderen Fraktionen gibt es wenig Widerstand gegen den Elektro-Fokus, der abertausende Arbeitsplätze in der Automobilindustrie im Land aufs Spiel setzen könnte. E-Fuels und Wasserstofftechnologie sind gute Beispiele für Antriebstechnologien, die mit viel Know-How und Hirnschmalz aus dem „Ländle“ zu mehr Effizienz und Umweltfreundlichkeit im Mobilitätssektor führen können. Durch erhöhte Effizienz können Ressourcen und Energie gespart, Emissionen reduziert und die Lebensqualität verbessert werden – nicht nur im Ländle oder in Deutschland, sondern weltweit.

1.CO2-Emissionen deckeln

Wir Freie Demokraten setzen auf den europäischen Emissionshandel, also darauf, dass Marktteilnehmer für ihren Treibhausgasausstoß Verschmutzungsrechte erwerben müssen. Jahrelang mussten wir uns anhören, das sei zwar eine nette Idee, funktioniere aber nicht, da der Preis zu billig sei. Unser Antrag im Landtag „Zukunftssichere Rahmenbedingungen für gesicherte Kraftwerksleistung“ hat aber gezeigt: Der Emissionshandel wirkt deutlich! Im Juni 2019 haben die konventionellen Kraftwerke in Deutschland ein ganzes Drittel weniger Treibhausgase ausgestoßen als noch im Juni 2018. Grund dafür war das Überschreiten einer Preisgrenze im Emissionshandel, die bei ungefähr 25 Euro je Tonne CO2-Äquivalent liegt und dazu führt, dass Strom aus klimafreundlicheren Erdgaskraftwerken günstiger wird als Strom aus Stein- und Braunkohlekraftwerken. Auf diese Weise sank die Nettostromerzeugung aus Braunkohle um 38 Prozent und die Nettostromerzeugung aus Steinkohle um 41 Prozent. Kurzum: Der Kohleausstieg hat faktisch längst begonnen – rein marktwirtschaftlich und ganz ohne bürokratisches Kohleausstiegsgesetz oder milliardenschwere Entschädigungen.

Wir Freie Demokraten wollen diese marktwirtschaftliche und effiziente Form des Klimaschutzes ausweiten. Anstatt den Autobauern weiterhin flottenbezogene Obergrenzen vorzugeben oder Ölheizungen zu verbieten, müssen Kraft- und Brennstoffe endlich in den Emissionshandel einbezogen werden. Im Gegensatz zur Einführung einer starren CO2-Steuer hätten die Bürgerinnen und Bürger beim Emissionshandel Zeit, sich anzupassen und beim nächsten Autokauf oder Heizungstausch die günstigste Lösung für ihren Alltag zu finden. Eine Steuer wird nur umgewälzt und landet in den Kassen des Staates. Steuereinnahmen sind nie zweckgebunden. Verfassungsrechtliche Bedenken bestärken unsere Kritik an der CO2-Steuer. Wir wollen, dass sich der Preis für Emissionszertifikate und damit für CO2 am Markt bildet. Wer in Klimaschutz investiert, braucht verlässliche Rahmenbedingungen. Eine CO2-Steuer ist außerdem ein klimapolitisches Glücksspiel. Niemand kann den Klimawandel vorhersehen. Daher ist sie entweder unnötig hoch und belastet damit die Bürgerinnen und Bürger unverhältnismäßig oder sie ist zu niedrig und bringt dann nur wenig für den Klimaschutz.

War der Emissionshandel vor der Corona-Pandemie schon der günstigere und effektivere Weg, so ist er nach Corona geradezu zwingend. Denn die finanziellen Spielräume sind enger geworden. Die Bundesregierung aber hat sich noch vor der Pandemie für einen anderen Weg entschieden. Statt einer Zertifikatelösung hat sie einen nationalen CO2-Preis durch das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) festgesetzt, der wie eine Steuer wirkt. Dieser Weg ist aus unserer Sicht verfassungswidrig. Der Gesetzgeber ist nicht völlig frei darin, neue Steuern und Abgaben einfach zu erfinden. In Artikel 106 des Grundgesetzes sind die zulässigen Arten von Steuern aufgelistet. Der im BEHG enthaltene CO2-Preis wird Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen bereits in den ersten drei Jahren mit rund 25 Milliarden Euro belasten, ohne dass ein spürbarer Effekt für den Klimaschutz zu erwarten ist. Wer genug Geld hat, zahlt die Steuer ohne Verhaltensänderung. Und eine Politik, die die Mehrbelastung bei sozial Schwachen mit Ausgleichszahlungen kompensieren will, konterkariert ihre eigene Zielsetzung.

Wir Freie Demokraten sind der Meinung, dass Wettbewerb der beste Klimaschützer ist. Wirksam wäre die Ausweitung des EU-Emissionshandels auf den Verkehr und die Gebäude in Deutschland. Ein sektorenübergreifender Emissionshandel mit einem jährlich sinkenden Zertifikatevolumen schöpft das Potential der CO2 Reduzierungsmöglichkeiten optimal aus.

Wir wollen den Emissionshandel als globales Klimaschutzinstrument weiterentwickeln und dafür nationale und internationale Kooperationspartner gewinnen. Das wird aber nur gelingen, wenn wir uns langfristig realistische Ziele setzen und auf unnötige Markteingriffe verzichten.

Klimaschutz braucht neue und intelligente Wege. Gerade Baden-Württemberg als das Land der Käpsele kann hier Lösungen entwickeln – und damit zu einem echten Vorbild und Vorreiter werden.

2. CO2 vermeiden und nutzen

Am besten ist es, ganz auf den Ausstoß von CO2 zu verzichten. Wenn das aber nicht geht, dann müssen wir ihn nutzen und CO2 sinnvoll einsetzen. Schon heute wird das industrielle „Abfallprodukt“ CO2 zum Beispiel in der Landwirtschaft verwendet, um Pflanzenwachstum zu beschleunigen oder als Rohstoff für chemische Produkte und künstliche Kraftstoffe. Kohlenstoff ist ein Baustoff für Vieles.

Für die Zukunft brauchen wir neue klimafreundliche Mobilitätsformen und einen attraktiven modernen Öffentlichen Nahverkehr.

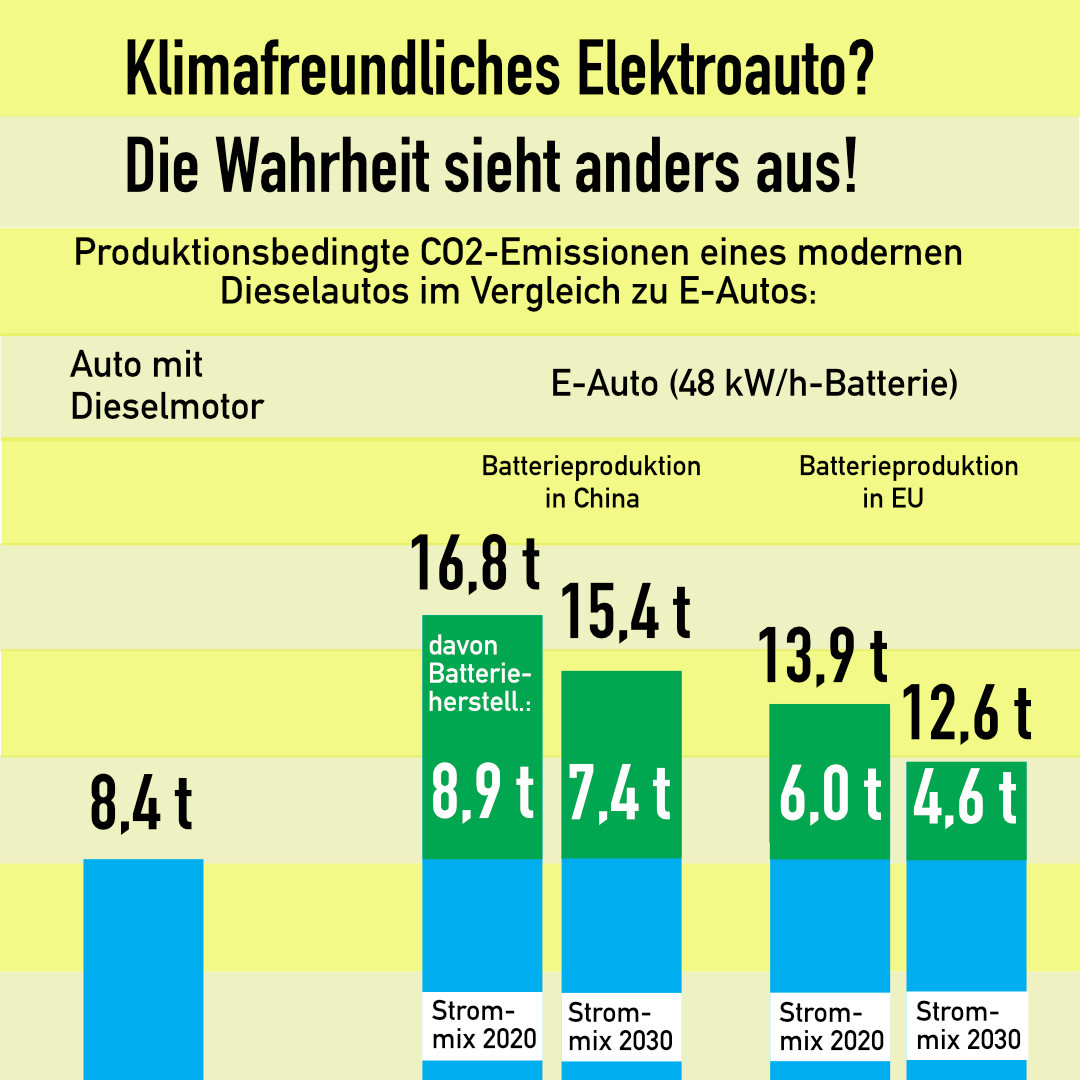

Die einseitige Fokussierung auf die Elektromobilität ist hinsichtlich des Klimaschutzes kontraproduktiv, denn bei der CO2-Bilanz von Autos mit Batterieantrieb gibt es erhebliche Missverständnisse. Selbst bei einer Herstellung in Europa ist der Dieselmotor bei der PKW-Produktion laut einer vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) für den Verein Deutscher Ingenieure (VDI) erstellten Studie noch viele Jahre die bessere Wahl. Betrachtet man die Bestandteile eines PKW vom Schmiersystem über Luftsystem, Elektronik, Motor, Getriebe bis hin zur Batterie, werden laut VDI bei einer Batteriefertigung in China 16,8 Tonnen CO2 in die Umwelt abgegeben, davon alleine 8,9 Tonnen bei der Batteriefertigung (48 kWh). Bei einem Auto mit modernem Dieselmotor sind es hingegen nur 8,4 Tonnen. Aber selbst bei einer Batteriefertigung in Europa würde die Produktion eines Elektroautos deutlich CO2-intensiver sein: Aktuell stehen 13,9 Tonnen zu Buche (davon 6 Tonnen Batteriefertigung). Außerdem wird die CO2-Bilanz von Elektroautos durch die offene Frage des Recyclings der Batterien belastet.

Synthetische Kraftstoffe, sogenannte E-Fuels, auf der Basis von grünem Strom bieten enorme Chancen für die Zukunft der Mobilität. Dabei müssen wir nicht mal auf den Verbrennungsmotor verzichten. Der CO2-Ausstoß der Bestandsflotte kann durch E-Fuels sofort gesenkt werden. So könnten wir heute schon einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten. Für einen flächendeckenden Einsatz fehlen aber heute noch die gesetzlichen Grundlagen. Bundesumweltministerin Schulze blockiert zum Beispiel die Einführung des Kraftstoffs E25, bei dem bis zu ein Viertel des Benzins durch E-Fuels und Biokraftstoffe ersetzt werden soll. Dieses Verhalten schadet dem Klima.

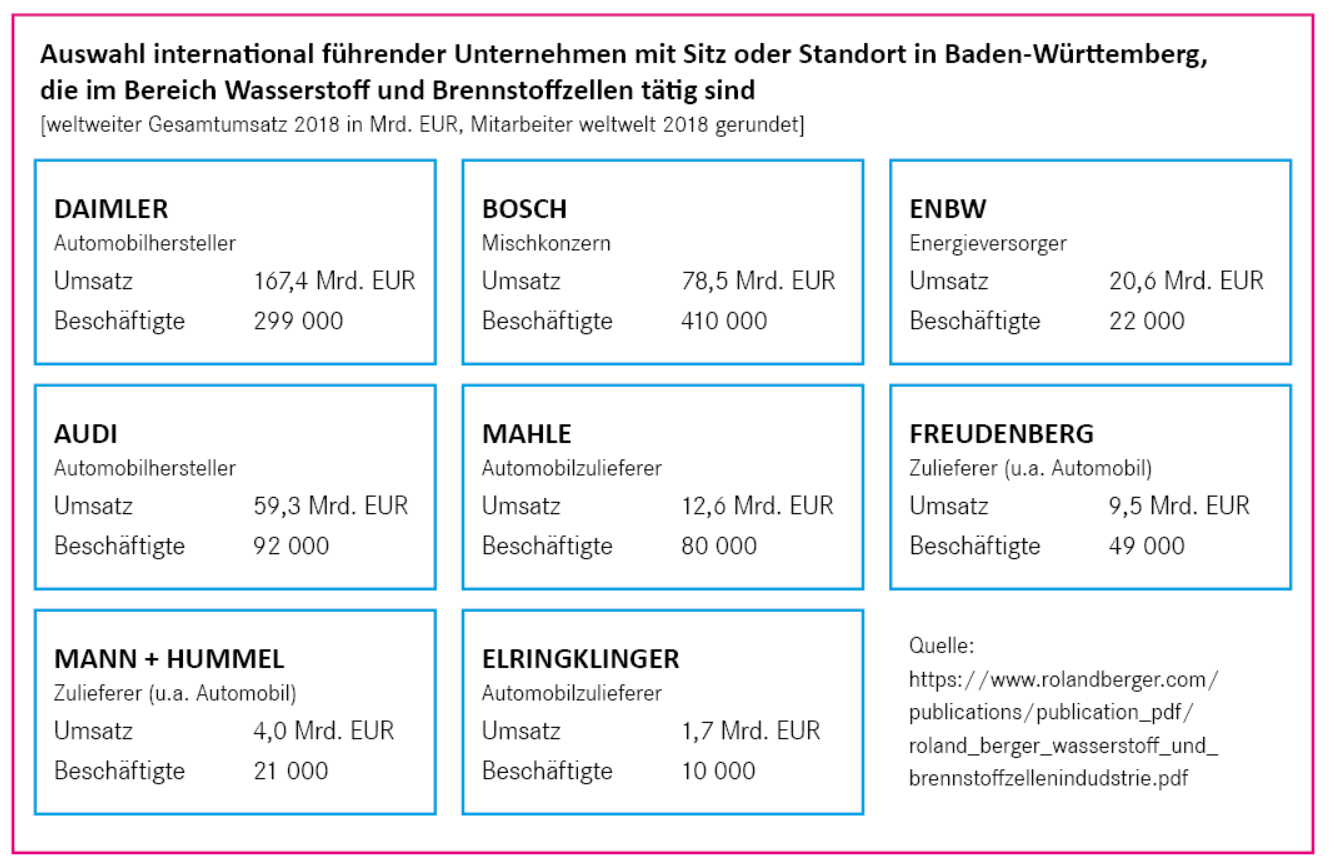

Wasserstoff ist ebenfalls eine der Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts. Laut einer Studie der Unternehmensberatung Roland Berger bietet das bevorstehende weltweite Marktwachstum im Bereich Wasserstoff und Brennstoffzellen auch enorme wirtschaftliche Potenziale für baden-württembergische Unternehmen. Denn anders als bei der Elektromobilität wird die gesamte Wertschöpfungskette von Wasserstoff und Brennstoffzellen bereits heute von über 90 Unternehmen und 18 Forschungseinrichtungen mit Standorten in Baden-Württemberg abgedeckt. Damit befindet sich im Ländle ein elementarer Anteil aller aktiver Unternehmen und Forschungsinstitutionen in Deutschland und Europa im Bereich Wasserstoff und Brennstoffzellen. Der Standort Baden-Württemberg hat exzellente Voraussetzungen, um eine entscheidende nationale und internationale Rolle bei der Gestaltung der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie einzunehmen. Um die Potenziale auszuschöpfen, brauche es jedoch die entsprechenden politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen, resümiert die Studie und sieht dabei insbesondere die Landesregierung in der Pflicht. Wir als FDP/DVP Fraktion pflichten dem bei, denn: Im Gegensatz zur Elektromobilität bietet die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie eine echte Zukunft für den Automobilstandort Baden-Württemberg und den damit verbundenen Wohlstand in unserem Land.

Die Potenziale von Wasserstoff sind groß, auch in Bereichen, in denen man dies zunächst nicht vermutet: wir Freie Demokraten wollen auch das Fliegen weder künstlich teurer machen oder sogar ganz verbieten. Warum nicht Flugzeuge in Zukunft mit Wasserstoff betreiben? Auch für Schiffe oder Lastwagen bietet Wasserstoff enorme Potenziale.

Nicht nur im Verkehr bietet Wasserstoff Vorzüge, sondern kann auch als Speicher- und Transportmedium eingesetzt werden. Auch in der Industrie ist grüner Wasserstoff ein Medium mit Zukunft. In der Industrie gibt es schon Lösungen aus Deutschland, um etwa in der Stahlproduktion mit Wasserstoff als Energieträger kein Kohlendioxid mehr auszustoßen. Beispielsweise Thyssenkrupp Steel verfolgt einen technologieoffenen Ansatz und setzt auf zwei Pfade: die Vermeidung von CO2 durch den Einsatz von Wasserstoff („Carbon Direct Avoidance“, CDA) sowie die Nutzung von anfallendem CO2 („Carbon Capture and Usage“, CCU). Dabei geht Thyssenkrupp schrittweise vor. Bis 2050 soll die Stahlproduktion bei Thyssenkrupp klimaneutral werden.

Durch die Produktion von grünem Wasserstoff in Deutschland ergibt sich außerdem ein erhebliches Wertschöpfungspotenzial von bis zu 30 Milliarden Euro im Jahr 2050. Es könnten bis zu 800.000 Arbeitsplätze geschaffen werden, wie einer aktuelle Studie des Wuppertal Instituts und DIW Econ zeigt. Ausgangspunkt für die Studie war die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung, die vor allem auf den Import setzt. Deutschland importiert grünen Wasserstoff, aber im Produktionsland fachen fossile Energieträger weiterhin den Klimawandel an. Auch besteht die Gefahr, dass wasserstoffnutzende Produktionszweige wie die Stahl- und Chemieindustrie zunehmend dahin abwandern, wo der Wasserstoff produziert wird.

3. CO2 speichern

Wenn CO2 weder vermieden noch genutzt werden kann, müssen wir es speichern, damit es nicht in die Atmosphäre gelangt. Auch durch die industrielle Speicherung kommen wir der Klimaneutralität näher, das zeigen erfolgreiche Pilotprojekte in Deutschland, Norwegen und den Niederlanden. So hat CCS (Carbon dioxide Capture und Storage), also die Abscheidung und Speicherung von CO2 in Pilotverfahren in Deutschland und beispielsweise auch in alten Ölquellen unter der Nordsee bewiesen, dass technisch und mit vertretbarem Risiko möglich ist, CO2 aus Abgasen abzuscheiden und dort, wo die geologischen Voraussetzungen dafür gegeben sind, unterirdisch zu lagern. Für die deutsche Industrie bietet sich die Chance, CO2 und damit sehr viel Geld einzusparen, schließlich ist CO2, das abgeschieden und gespeichert wird, ausdrücklich von der Zertifikatspflicht im EU-ETS befreit. Deutsche und europäische Unternehmen sind in diesem technologischen Bereich führend. Eine Finanzierung dieser modernen Abscheidungstechnik auf nationaler oder europäischer Ebene hätte einen wesentlich größeren Klimaschutz-Effekt als viele kleinteilige und höchst kostspielige Maßnahmen in Europa.

Doch es braucht nicht einmal Zukunftstechnologien. Unser Wald ist einer der größten Klimaschützer. Jeder Hektar Wald absorbiert im Jahresdurchschnitt 8 Tonnen CO2. Das entspricht nahezu dem durchschnittlichen CO2-Fußabdruck jedes deutschen Bürgers. Mit dem Ersatz fossiler, energieintensiver Rohstoffe durch nachwachsende Holzprodukte aus heimischen Wäldern kann der CO2-Ausstoß weiter gesenkt werden. So entsteht aus unseren nachhaltig bewirtschafteten Wäldern eine gesamte Klimaschutzleistung von jährlich 127 Mio. Tonnen CO2. Auch die Renaturierung von Mooren, die als natürliche Senken dienen, indem sie einen Teil des CO2 aus der Luft speichern, wollen wir nutzen und den Schutz von Moorflächen als CO₂-Senken und Biotope weiter vorantreiben.

Während die Speicherung von CO2 für Unternehmen durch die nicht benötigten ETS-Zertifikate einen finanziellen Anreiz bieten, wollen wir diesen auch für die biologische Speicherung und den Aufbau einer Kohlenstoffkreislaufwirtschaft schaffen: Wer künftig CO2 in irgendeiner Form bindet – sei es organisch oder in der Herstellung neuer Produkte (CCU) – sollte dafür aus Mitteln der Zertifikatserlöse vergütet werden. Beispielsweise bieten Land- und Forstwirtschaft wie kein anderer Wirtschaftsbereich die Chance, CO2 organisch zu binden. Dem Produkt Holz gelingt dies bei entsprechender Kaskadennutzung sogar über viele Jahre. Erfolgreiche Land- und Forstwirtschaft bedeuten deswegen einen aktiven Beitrag zu effizientem Klimaschutz.

4. Übergangstechnologien nutzen

Zu einer schnellen Reduzierung der Treibhausgase kann der Ersatz von Kohlestrom durch Gas einen enormen Beitrag leisten. Bei der Stromerzeugung durch Erdgas entsteht rund 60 Prozent weniger CO2, als bei Braunkohleverstromung. Während sich der Brennstoffausnutzungsgrad von Erdgas seit 1990 von 39 auf rund 60 Prozent verbessert hat, stieg er bei Kohle nur um 5 Prozent. Die Anlagen sind grundlastfähig und können problemlos in das bestehende Stromsystem integriert werden. Aufgrund schlechter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen stehen viele moderne Gaskraftwerke derzeit still.

Wir Freie Demokraten fordern deshalb die Regulierungsbedingungen so anzupassen, dass der wirtschaftliche Betrieb moderner Gaskraftwerke wieder möglich wird und Investitionen in neue Anlagen lohnen. Anlagen wie Speicher oder Power-to-X-Systeme, die die Stabilität des Stromnetzes verbessern, sollen nicht länger als Endverbraucher eingestuft werden und damit sofort von der Zahlung der EEG-Umlage befreit werden, um damit den Anreiz zu Investitionen für solche Einrichtungen zu erhöhen.

CO2 vermeiden, speichern und nutzen; Emissionen deckeln, Übergangstechnologien nutzen. Dies alles unter Einsatz des großen technologischen Know-Hows und der Innovationskraft baden-württembergischer Unternehmen, Tüftler und Ingenieure – das ist ein funktionierendes Rezept für mehr Klimaschutz. So können wir Arbeitsplätze in Schlüsselindustrien erhalten werden, die unseren Wohlstand in Baden-Württemberg sichern. So können wir regional einen wichtigen Beitrag zur globalen CO2-Reduktion leisten und dabei unserer Verantwortung als Land, das viel CO2 emittiert, optimal gerecht werden. Zudem können wir so die Energiewende effektiv, sozial gerecht und mit vertretbaren Kosten umsetzen. Smarter Klimaschutz: ein Erfolgsmodell.

Zahnloser Tiger statt wirksamer Maßnahme: das Klimaschutzgesetz der Landesregierung

Was hält die Landesregierung von diesem Erfolgsmodell? Leider nicht besonders viel. Stattdessen liefert sie mit ihrem „Klimaschutzgesetz“ ein leuchtendes Beispiel dafür, wie guter Klimaschutz nicht funktioniert. Kretschmanns Klimaschutzgesetz ist ein zahnloser Tiger – obwohl die Landesregierung im Klimaschutzgesetz ein Aushängeschild baden-württembergischer Politik sieht.

Die Verschärfung der Landesklimaziele über die Ziele des Bundes und der EU hinaus sind nicht durchdacht. Das Klima wirkt global. Ein Landesklimaschutzgesetz muss mindestens in den nationalen Kontext eingebettet werden.

Wichtige Bereiche, wie die Speicherung von Energie, der Aufbau von Wasserstoffinfrastrukturen oder die Einbeziehung des Waldes als natürliche CO2-Senke fehlen im Klimaschutzgesetz komplett. Stattdessen versteift sich die Regierung auf den Ausbau der Windkraft im windschwachen Baden-Württemberg und die Photovoltaik-Pflichten für Gebäudeeigentümer.

Unbestritten ist, dass wir den Ausbau der erneuerbaren Energien brauchen. Mit dem engstirnigen Fokus der Landesregierung auf Sonne und Wind wird das aber nicht gelingen.

Die größte Baustelle hat die Landesverwaltung ohnehin bei sich selbst. Der Stand von energetischen Sanierungen, Photovoltaik und klimafreundlichen Heizungen bei Landesgebäuden ist mehr als beklagenswert.

Wenn es bei den Maßnahmen konkreter wird, hüllt sich die Landesregierung in langes Schweigen. Die Umsetzungsschritte im Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept (IEKK) fehlen seit Jahren.

Es hilft nichts, immer nur neue Maßnahmen und Ziele in der Theorie festzuschreiben. Es geht darum, mit einem eingesetzten Euro so viel Klimaschutz wie möglich zu erreichen. Wenn man diesen wichtigen Grundsatz nicht verfolgt, macht man die Klimawende so teuer, dass sie auf dem Weg am Widerstand der Bevölkerung scheitern wird.

Auch eine Strategie zur Klimaanpassung fehlt im Klimaschutzgesetz trotz der Dringlichkeit durch die aktuellen Extremwetterereignisse. Wir brauchen nicht nur Maßnahmen zur Verhinderung einer zu starken Erwärmung, sondern auch zur Linderung der Folgen der bereits stattfindenden Schäden. Dabei gibt es kein Patentrezept, da die Folgen des Klimawandels regional unterschiedlich ausfallen. Wir müssen technologieoffen bleiben und alle Möglichkeiten ausschöpfen. Wir brauchen Frühwarnsysteme, leistungsfähigere Abwassersysteme oder Überflutungsflächen. Die Kommunen brauchen die notwendige Unterstützung für eine klimaresiliente Stadtentwicklung. Notwendig sind auch innovative Verfahren für die Böden und Pflanzen, die resistenter gegen extreme Wetterbedingungen sind. Vorausschauendes und vorsorgendes Handeln ist jetzt maßgeblich.

Einen Teil unserer Kritik hatten die Regierungsfraktionen aufgenommen und ihren Gesetzentwurf nachgebessert. Wichtige Themen fehlen aber immer noch. Wir forderten mit fünf Beschlussanträgen die Potenziale von Wasserstoff, CCUS-Technologien, des Sektors Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft zum Klimaschutz, die Anpassung an den Klimawandel sowie den Ausbau der Erneuerbaren Energien hin zu einem integrierten Energiesystem zu heben (Drucksachen Nr. 17/944-2, Nr. 17/944-3, Nr. 17/944-4, Nr. 17/944-5, Nr. 17/944-6).

Durch die Ablehnung unserer Forderungen, zwingt die Landesregierung die Menschen im Land aber lieber zu Verzicht und setzt mit dirigistischen Maßnahmen den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg aufs Spiel. Damit konterkariert sie letztlich den Klimaschutz. Wir haben aus diesen Gründen die Novelle des Klimaschutzgesetzes für Baden-Württemberg am 6. Oktober 2021 abgelehnt.

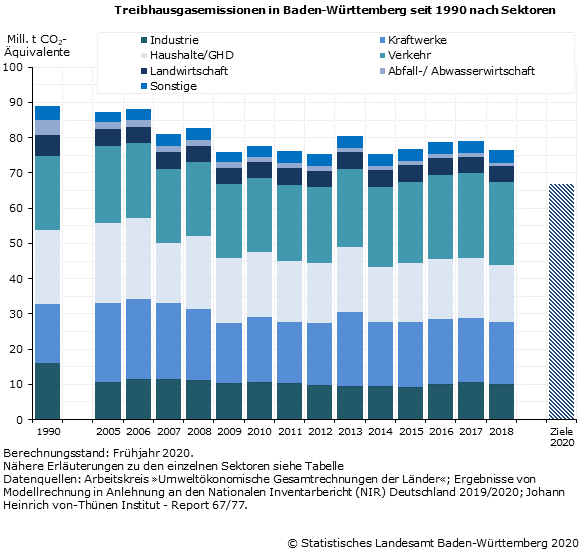

Winfried Kretschmann hatte als erster grüner Ministerpräsident schon 2014 sein eigenes Klimaschutzgesetz mit mehr als 100 Maßnahmen auf den Weg gebracht. Ziel: Verringerung des CO2-Ausstoßes des Landes um 25 Prozent bis 2020. Dass der bisher eingeschlagene Weg der Landesregierung aber nicht funktioniert, zeigt sich auch darin, dass Baden-Württemberg die für Ende 2020 die angepeilten 25 Prozent an Reduktion, wenn überhaupt, nur mit Ach und Krach erreichen wird. Und selbst dann gelingt dies nur durch Schützenhilfe aus Berlin, das den CO2-Ausstoß bei Kohle und Gas mittlerweile bepreist und deshalb Kohlekraftwerke unwirtschaftlicher macht. Was wieder einmal mehr zeigt, dass die Kompetenzen für die Klimapolitik nicht beim Land, sondern beim Bund liegen. Selbst die Corona-Pandemie, während der Menschen zu Hause und Flugzeuge am Boden bleiben, hat die Situation bisher kaum entschärft.

2019 waren in Baden-Württemberg die CO2-Emissionen erst um 11,6 Prozent gesunken, das selbst gesteckte Ziel wäre also um mehr als die Hälfte verfehlt worden. In den Jahren 2015 und 2016 stiegen die Treibhausgasemissionen sogar weiter an.

Für uns steht fest: Klimaschutzgesetzgebung muss wirksame Maßnahmen beinhalten, Klimaschutz im Ländle muss mit innovativen Ideen und baden-württembergischer Technologie gestaltet werden – und er muss ökonomisch vernünftig, nicht ökologisch radikal sein. Klimaschutz ist das Ziel, Innovation ist der Weg. Wenn uns das gelingt, dann können wir die Chance nutzen, die Klimaschutz für den technologischen Fortschritt und die Sicherung des Wohlstands in unserem Land bedeutet. Gehen wir’s an: smart statt symbolpolitisch, innovativ statt ideologisch.

Aus Corona lernen, trotz Corona lernen: Nutzen wir die Pandemie für eine spürbare Verbesserung der Bildungspolitik im Land!

Jede Krise ist auch eine Chance – die Chance besteht darin, Fehler zu erkennen und diese zu beheben. Für uns Freie Demokraten gilt das auch im Hinblick auf die Corona-Krise, die einige Versäumnisse der Bildungspolitik der Landesregierung offenbar gemacht hat. Es ist Zeit, aus den Fehlern zu lernen und die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen!

Die Corona-Pandemie ist fraglos eine der größten Belastungsproben für das Bildungssystem in unserem Land. Während der flächendeckenden Schulschließungen im Frühjahr mussten sich Eltern, Lehrer und Schüler weitgehend unvorbereitet auf digital gestützten Unterricht umstellen. Der anschließende Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen ist auch eine große Herausforderung: Prüfungen gilt es trotz aller Belastungen zu bewältigen, Versäumtes aufzuholen, den Schulalltag unter großen Hygiene- und Abstandsvorschriften zu meistern. Dafür sind verlässliche Vorgaben mit praktischer Unterstützung für die unterschiedlichen Pandemiestufen erforderlich.

Wir Freie Demokraten treten für eine Bildungs- und Betreuungsgarantie ein, wie sie der nordrhein-westfälische FDP-Familienminister Dr. Joachim Stamp abgegeben hat. Die Eltern und Schüler müssen sicher sein können, dass ihnen kein weiterer kompletter Lockdown von Kinderbetreuung und Schulen mehr zugemutet wird. „Es macht in einer zugespitzten Entscheidungssituation einen gewichtigen Unterschied, ob eine Regierung nur die Rückkehr zum Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen beschlossen oder aber sich ausdrücklich verpflichtet hat, die Kindertagesbetreuung und die Schulen nicht zu schließen“, sagt der bildungspolitische Sprecher der Landtagsfraktion, Dr. Timm Kern.

Bei allen Belastungen werden aber auch Erfahrungen gewonnen, die nach unserer Überzeugung für die Weiterentwicklung des Bildungswesens nutzbar gemacht werden müssen. Dies gilt sowohl für die Krisenfestigkeit als auch für die Qualität des Bildungsangebots. Die Schließung der Schulen bedeutete für Lehrer, Eltern und Schüler beim Unterrichten und Lernen zu Hause in einer bisher ungekannten Weise auf sich gestellt zu sein. Gleichzeitig wurde noch einmal transparent, welche fundamentale Rolle die soziale Interaktion beim Lernen spielt. Das ungeplante Experiment hat gezeigt: Weder die Mitschüler noch der Lehrer sind ersetzbar. Das zeigte sich insbesondere dort, wo Eltern und Familien nicht in der Lage waren, einzuspringen und beim Lernprozess zu unterstützen. Daraus ergibt sich eine doppelte Aufgabenstellung: Einerseits gilt es, die Chance der Digitalisierung für die bestmögliche Entfaltung jedes Schülers zu nutzen, indem Lernprozesse stärker auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt werden. Andererseits gilt es, ein förderliches soziales Umfeld für jeden Schüler sicherzustellen.

Bei allen Belastungen werden aber auch Erfahrungen gewonnen, die nach unserer Überzeugung für die Weiterentwicklung des Bildungswesens nutzbar gemacht werden müssen. Dies gilt sowohl für die Krisenfestigkeit als auch für die Qualität des Bildungsangebots. Die Schließung der Schulen bedeutete für Lehrer, Eltern und Schüler beim Unterrichten und Lernen zu Hause in einer bisher ungekannten Weise auf sich gestellt zu sein. Gleichzeitig wurde noch einmal transparent, welche fundamentale Rolle die soziale Interaktion beim Lernen spielt. Das ungeplante Experiment hat gezeigt: Weder die Mitschüler noch der Lehrer sind ersetzbar. Das zeigte sich insbesondere dort, wo Eltern und Familien nicht in der Lage waren, einzuspringen und beim Lernprozess zu unterstützen. Daraus ergibt sich eine doppelte Aufgabenstellung: Einerseits gilt es, die Chance der Digitalisierung für die bestmögliche Entfaltung jedes Schülers zu nutzen, indem Lernprozesse stärker auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt werden. Andererseits gilt es, ein förderliches soziales Umfeld für jeden Schüler sicherzustellen.

Dies sind unsere Schlussfolgerungen und Lehren aus der Krise:

Auf die Lehrer kommt es an!

Zudem wären die Beseitigung des Fachlehrkräfte-Beförderungsstaus und ein Klassenteiler von 28 Schülern sinnvolle Instrumente. Ferner weist der Philologenverband zurecht darauf hin, dass in der Corona-Pandemie die Anforderungen an die Lehrkräfte in ihrer täglichen Arbeit erheblich gestiegen sind – insbesondere Verwaltungsaufgaben und Aufgaben im Bereich der Aufsicht und Betreuung der Schüler sind dazugekommen. Hier fordern wir die Kultusministerin auf, für Entlastung zu sorgen. Lehrerinnen und Lehrer sollten sich auf guten Unterricht konzentrieren können, statt wertvolle Zeit mit Nebenaufgaben zuzubringen. Die Einstellung von Verwaltungsassistenten und Systemadministratoren könnte eine echte Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Lehrkräfte mit sich bringen. Es ist außerdem unverständlich, warum sich die Kultusministerin beharrlich weigert, in einer Situation wie der jetzigen die Beschäftigung von Assistenzlehrkräften zu ermöglichen, wie dies in Bayern praktiziert wird. Nach unserer Auffassung gilt es, die Lehrerinnen und Lehrer anspruchsvoll auszubilden. Die fundierte Ausbildung bildet einerseits die Grundlage für die hohe Verantwortung und die pädagogische Freiheit, die den Lehrerinnen und Lehrern übertragen wird und die es hochzuhalten gilt. Sie bildet andererseits auch die Grundlage für die sehr gute Leistung, die unsere Lehrerinnen und Lehrer tagtäglich erbringen und die von jeder Lehrerin und jedem Lehrer eingefordert werden kann – und muss.

Nach unserer Auffassung gilt es, die Lehrerinnen und Lehrer anspruchsvoll auszubilden. Die fundierte Ausbildung bildet einerseits die Grundlage für die hohe Verantwortung und die pädagogische Freiheit, die den Lehrerinnen und Lehrern übertragen wird und die es hochzuhalten gilt. Sie bildet andererseits auch die Grundlage für die sehr gute Leistung, die unsere Lehrerinnen und Lehrer tagtäglich erbringen und die von jeder Lehrerin und jedem Lehrer eingefordert werden kann – und muss.

Die Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Lehrern neu entfalten!

Die aktuelle Erfahrung hat die elementare Bedeutung der Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Lehrern deutlich werden lassen. Für eine gelebte Bildungspartnerschaft zum Wohle aller Kinder und Jugendlichen bedarf es einer Kultur des intensiven Austauschs und der echten Zusammenarbeit. Für beide Seiten bedeutet dies Möglichkeiten und Pflichten zugleich. Neben kurzen Wegen der Kontaktaufnahme bedarf es fester Formen der Kontaktpflege beispielsweise in Form von verbindlichen Eltern-Lehrer-Gesprächen. Das gilt umso mehr, wenn Eltern mehr Mitverantwortung im Lernprozess ihrer Kinder übernehmen wollen. Formen dezentralen Lernens stehen wir grundsätzlich offen gegenüber, sofern sie unter staatlicher Schulaufsicht und in Verantwortung der Lehrerinnen und Lehrer stattfinden.

Möglichst viel Wahlfreiheit im Bildungsangebot schaffen!

Zwischen gebundenen und offenen Angeboten beim Ganztag wählen zu können, gehört ebenso dazu wie der Erhalt und die Stärkung der Haupt- und Werkrealschulen als „Berufliche Realschulen“, der Erhalt der Beruflichen Schulen in ihrer Vielfalt, der Erhalt der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ), die Stärkung der Realschulen und eine Wahlfreiheit zwischen G8 und G9 sowie die Möglichkeit, eine Schule in freier Trägerschaft besuchen zu können. Mit parlamenatrischen Beiträgen zu mehr Wahlfreiheit in Debatten, Anfragen und Gesetzentwürfen, z.B. zur Aufnahme der offenen Ganztagsschule neben die gebundene Ganztagsschule ins Schulgesetz, verfolgen wir dieses Ziel mit Nachdruck. Leider stehen wir hiermit oftmals alleine da – so erinnert unser Bildungsexperte und stellvertretender Fraktionsvorsitzender Dr. Timm Kern an das Abstimmungsverhalten der anderen demokratischen Parteien bei der Abstimmung über den FDP-Gesetzentwurf zur Wahlfreiheit beim Ganztag: „Für die Grünen ist Offenheit und Wahlfreiheit in diesem Politikbereich ideologisch ohnehin indiskutabel, die SPD die offene Ganztagsschule als ‚Bällebad‘ verunglimpft. Auch die CDU lehnte unseren Gesetzentwurf damals ab.“

Um die Bildung von Klassen auf möglichst einheitlichem Niveau zu schaffen, ist die Grundschulempfehlung wieder verbindlich auszugestalten. Hierbei schlagen wir ein Letztentscheidungsrecht der aufnehmenden Schule vor. Nach der Abschaffung der verbindlichen Grundschulempfehlung nahmen die Sitzenbleiberquoten in Baden-Württemberg um mehr als das Doppelte an Gymnasium und um fast das Fünffache an Realschulen zu, Baden-Württemberg rutschte bereits vor der Corona-Krise in allen relevanten Bildungsrankings seit Abschaffung der Grundschulempfehlung empfindlich ab – zugunsten von Ländern wie Bayern, Sachsen und Thüringen, die an einem vielgliedrigen Schulsystem mit verbindlicher Grundschulempfehlung festhalten. „Die Kultusministerin sollte sich dieser Einsicht nicht länger verschließen. Die verbindliche Empfehlung erleichtert die Bildung von Klassen aus Schülern mit vergleichbaren Begabungen und Leistungsvoraussetzungen enorm“, so der Fraktionsvorsitzende Dr. Hans-Ulrich Rülke.